https://doi.org/10.29059/rdycsv.v7i2.224

La violencia estructural y cultural en la enseñanza de la medicina: problema de políticas públicas y educativas

Structural and cultural violence in medical education: a public policy and educational issue

Neith Gámez-Ibarra¹*, Carlos Miguel Sánchez-Molina¹, Reynalda Alva-Alva¹

Resumen

La enseñanza de la medicina desde su inicio ha sido representada por medidas disciplinarias que pueden derivar en prácticas violentas, lo cual repercute en la atención a la salud de la población y, por tanto, plantea la necesidad de abordar este problema dentro de las políticas públicas. Este estudio tuvo como objetivo examinar la violencia estructural en la formación médica por medio del análisis del discurso, para visibilizarla como un problema de políticas públicas. Se organizaron seis grupos focales con médicos residentes, adscritos y directivos de un hospital de la Ciudad de México, y se aplicó un programa de intervención psicológica en residentes de nuevo ingreso, entre junio y agosto de 2019. A partir del análisis del discurso, se determinó que la violencia estructural en la formación médica, mediante expresiones históricas y socialmente situadas de la enseñanza y el ejercicio de la medicina, trasciende y se convierte en violencia cultural, estructural y directa, e impacta incluso en la atención a la ciudadanía, lo que la convierte en un problema de salud pública para el que es necesario instrumentar acciones integrales y efectivas por parte de las instancias gubernamentales correspondientes.

Palabras clave:

Violencia estructural, violencia cultural, enseñanza de la medicina, políticas públicas.

Abstract

Since its inception, medical education has been characterized by disciplinary measures that can lead to violent practices, impacting the health care of the population and, therefore, raising the need to address this problem within public policy. This study aimed to examine structural violence in medical training through discourse analysis, in order to make it visible as a public policy issue. Six focus groups were organized with medical residents, attending physicians, and directors of a hospital in Mexico City, and a psychological intervention program was implemented with newly admitted residents between June and August 2019. Based on the discourse analysis, it was determined that structural violence in medical training, through historically and socially situated expressions of medical teaching and practice, transcends and transforms into cultural, structural, and direct violence, even impacting citizen care. This makes it a public health problem for which comprehensive and effective actions must be implemented by the relevant government agencies.

Keywords:

Structural violence, cultural violence, medical education, public policies.

|

*Correspondencia: ngamezi@ipn.mx

Fecha de recepción: 14 de marzo del 2025 / Fecha de aceptación: 12 de mayo del 2025 / Fecha de publicación: 30 de junio del 2025

Instituto Politécnico Nacional¹

Introducción

Las políticas públicas en el campo de la formación médica históricamente ponen énfasis en los conocimientos teóricos y el desarrollo de competencias. Esto ocurre por encima del reconocimiento y la procuración de la satisfacción de las necesidades de la población, mediante el respeto a la dignidad como un valor, lo cual tendrá un impacto directo en la salud pública de la ciudadanía (López et al., 2009). Se conoce que los médicos en formación se encuentran expuestos a distintos tipos de violencia: la externa (que practican personas ajenas al campo médico) y la interna, entretejida con la violencia cultural y estructural, que la justifica y normaliza (ejercida esta entre personal de salud, médicos y pacientes). El análisis desde el concepto de violencia estructural de Galtung (1969) permite dar la importancia justa a los conflictos que surgen en el uso de recursos materiales y sociales.

En ese sentido, se puede observar que este tipo de violencia es un problema internacional: en Estados Unidos, por ejemplo, diversos estudios han puesto en evidencia que más del 90% de los estudiantes de medicina (EM) han experimentado al menos un incidente de maltrato, siendo las formas más comunes los comentarios despectivos, palabras altisonantes y el menosprecio (Hill et al., 2020). En Europa, otra investigación realizada en Reino Unido y Finlandia revela que los EM han vivido patrones de humillación y menosprecio que afectan su desarrollo profesional, con tasas de maltrato que llegan a ser superiores al 60% (Rautio et al., 2005).

Por otra parte, en Medio Oriente el abuso en la enseñanza médica fluctúa entre el 28% en Arabia Saudita y el 57ª% en Jordania, de acuerdo con el contexto y el nivel académico de los estudiantes (Alzahrani, 2012). En África, un estudio en Benín mostró que del total de estudiantes de medicina encuestados manifestaron haber sido víctimas de violencia durante su formación (Akanni et al., 2019). También en América Latina, además de México, países como Colombia y Chile reportan importantes cifras de maltrato en EM, que alcanzan hasta al 90% de los estudiantes (Bastías-Vega et al., 2021).

Estos antecedentes internacionales hacen evidente cómo la violencia estructural y cultural está arraigada en los sistemas de formación médica, respaldando la importancia de políticas públicas y educativas que regulen y protejan los derechos humanos de estudiantes, personal médico y de apoyo. Dichas políticas son esenciales para garantizar una educación médica basada en el respeto y la dignidad.

Independientemente del lugar en que ocurra, es claro que las instituciones de salud desempeñan un papel fundamental debido a que perpetúan la dominación social al tener en sus manos una enseñanza violenta de la medicina. En este contexto, los médicos mantienen una relación de ambivalencia sociológica frente a las formas de violencia a las que están expuestos en su desempeño cotidiano, por lo que pueden ser críticos ante la violencia externa, pero al mismo tiempo naturalizarla o aceptarla como algo inherente a la profesión que es la violencia estructural hegemónica (Castro y Villanueva, 2018).

Este estudio pretende generar un análisis y una reflexión en torno a la violencia estructural normalizada y ejercida en el modelo de enseñanza de la medicina, así como la gravedad de que esta práctica tenga consecuencias en los médicos, quienes no son tratados como sujetos de derechos. Esta situación repercute en la atención que brindan a la población, la cual también resulta violentada en su derecho humano a la salud. Entonces, se esperaría que por medio del diseño y la aplicación de políticas públicas, la institución invirtiera en estrategias que regulen y salvaguarden los derechos humanos del personal médico, los estudiantes y el personal de apoyo, con el fin de garantizar un servicio médico de calidad para México.

Propósito de la institución de salud en México

Para Lourau (1981), las instituciones van a estar ligadas a un sistema complejo de prácticas y normativas que dan orden a la vida social y que se revelan en formas específicas de organización y regulación de la actividad humana. Siguiendo esta lógica, las instituciones constituyen instancias que sientan las bases para un conjunto de normas, regulaciones y procedimientos, las cuales permiten coordinar la acción colectiva y dar sentido a la convivencia social.

Autores como Bourdieu (1990) y Foucault (1971) asumen una postura crítica hacia las instituciones, considerándolas como “un conjunto de prácticas y regulaciones que perpetúan la desigualdad y la segregación en la sociedad” (Bourdieu 1990, p. 5), dando cabida al juego de relaciones de poder que se ocultan detrás de un manto de neutralidad y que perpetúan la dominación social.

Por su parte, García y Alvear (2020) estudian la violencia en la formación médica y destacan el habitus médico como un tipo de pensamiento entre el personal, que justifica el uso de la violencia. También abordan el currículum oculto, que se refiere al aprendizaje sobre la estructura, organización y funcionamiento de las instituciones de salud como componentes de la cultura médica. Concluyen que, para eliminar la violencia directa en la formación médica, es necesario un cambio de paradigma en la forma en que se practica la medicina dentro de las instituciones de salud.

Mendoza-Sigala (2023, p. 2), en su investigación, también señalan lo arraigada y normalizada que está la violencia y maltrato en la formación médica, y visibilizan la actuación de “maestros” doctores, “que ejercen humillaciones, tratos injustos e irrespetuosos que atentan con la dignidad humana de sus mismos miembros”. Ello se opone a la manera en que el filósofo Edmund D. Pellegrino (citado en Mendoza-Sigala, 2023, p. 2) se refiere a la medicina, como “la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades”. Desde esta perspectiva, el Instituto Nacional de Salud se convierte en lo que mencionan Bourdieu (1990) y Foucault (1971): una institución que perpetúa la dominación social al impartir una enseñanza violenta de la medicina, lo que compromete la salud del pueblo mexicano.

Violencia estructural

Para explicar este término, iniciaremos con el iceberg de la violencia, de Galtung (1996), el cual se compone de tres elementos. El primero es la punta, que representa solo una pequeña fracción visible de un conflicto. Esta parte se sostiene de otras dos mucho más grandes, las cuales operan como fundamento del conflicto: la violencia cultural y la violencia estructural. Estas tres formas de violencia se representan en un triángulo:

- Violencia directa: es visible y se manifiesta en comportamientos.

- Violencia estructural: se origina en la estructura, por lo tanto, no permite resolver las necesidades de las personas.

- Violencia cultural: crea un marco que legitima la violencia y se manifiesta en actitudes.

La violencia estructural y cultural proporcionan una base sutil que justifica la violencia directa, haciéndola visible (Galtung, 1996).

En este trabajo, el concepto de violencia estructural se utiliza para identificar conflictos en el uso de recursos materiales y sociales. Esto resulta útil para entender y relacionar las manifestaciones de violencia directa, por ejemplo, cuando estudiantes de medicina de mayor rango buscan reforzar su posición mediante la fuerza, situación promovida por la normativa generada por el hospital mismo; o de violencia cultural, como las legitimaciones de las otras formas de violencia, entre ellas el racismo, el sexismo o la violación de derechos laborales en un hospital.

La violencia estructural responde a causas dentro de la estructura social. En el caso del sistema institucional en el hospital donde se desarrolló esta investigación, se observa violencia estructural en los directivos y en el personal, y desciende en cascada hasta los residentes de rango menor. Esto repercute directamente en los pacientes y afecta de manera negativa sus oportunidades de supervivencia, bienestar, identidad y libertad (Galtung, 1969).

Es importante mencionar que la violencia estructural no implica daño físico directo por parte de individuos, sino que se equipara a la injusticia social y se practica por medio de normativas y condiciones laborales en las que regularmente se encuentran los residentes o el personal adscrito.

La expresión violencia estructural es útil para investigar la relación entre situaciones de violencia de este tipo y las formas de violencia directa (La Parra y Tortosa, 2023). Un ejemplo se observa en la violencia represiva entre residentes, que se aplica como mecanismo para mantener una determinada estructura de poder cuando hay altos niveles de violencia estructural.

En la enseñanza de la medicina, parece que el ciclo vicioso de la violencia comienza con la violencia directa. Sin embargo, al analizar en profundidad, se revela que esta proviene de la violencia estructural y cultural, integrando políticas que justifican el juego de poder entre residentes de mayor y menor jerarquía. La violencia se normaliza con el argumento de “así se ha hecho siempre”, y la justifican la élite dominante, los médicos adscritos y los directivos, lo que resulta en opresión de un grupo sobre otro.

Ambientes institucionales en la enseñanza de la medicina

El ambiente de trabajo en la enseñanza de la medicina dentro de las instituciones de salud actualmente está en una crisis por violencia estructural y cultural, que proporcionan una línea sutil que las justifica (Galtung, 1996). En este contexto la formación médica se encuentra entrelazada dentro del modelo médico hegemónico (MMH) y se ve reflejada en las relaciones humanas y en la utilización de los recursos materiales. Identificar esta premisa es de gran utilidad para comprender y relacionar, las manifestaciones de violencias existentes en la formación de futuros médicos.

El MMH, según Langdon y Braune (2010), ha creado una cultura médica aprendida, compartida y estandarizada por el personal médico, y que se traslada a actividades diferenciadas y simbólicamente inteligibles y comunicables para ese gremio, brindando lógica a su mundo.

Esta visión científica de la formación médica se instituyó durante la primera Revolución Industrial (Menéndez, 2005), en varios países, incluyendo México. El Hospital General de México fue pionero en la educación médica moderna del país, con la oferta de servicios clínicos avanzados y dando origen a los institutos nacionales de salud, concebidos como entidades que articulan la investigación, la atención y la enseñanza (León-Bórquez et al., 2018). Desde su inicio, tuvo el objetivo de ser un hospital escuela, es decir, un espacio donde se impartiera la educación en ambientes clínicos. Esta se entiende como el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en escenarios clínicos, y que se relacionan directamente con los enfermos y sus problemas.

Sin embargo, los estudiantes y residentes al desarrollar diversas habilidades para estos entornos —como registrar una historia clínica, realizar una exploración física, comunicarse, plantear un razonamiento clínico, llevar una discusión guiada de casos clínicos, establecer un diagnóstico, hacer un pronóstico y prescribir un tratamiento (Menéndez, 2005) —, generan una cultura de aprendizaje en que la enseñanza de la medicina construye relaciones de poder claras en la institución de salud. Estas, protegidas por el MMH y el currículo oculto, y en su calidad de estructura violenta, se reflejan en los eslabones más débiles de la cadena de jerarquías.

En este sentido Foucault (1975), en sus estudios sobre las relaciones de poder, nos ayuda a entender cómo estas dinámicas de poder se reproducen en las instituciones de salud. Foucault (1975) señala que el poder no solo se ejerce de manera coercitiva, sino que también se manifiesta en prácticas cotidianas y en la organización de saberes. En el contexto del MMH, el poder se ejerce al estructurar jerarquías y al normativizar comportamientos, lo que perpetúa un ciclo de violencia institucional. Así, la formación médica no solo transmite conocimientos técnicos, sino también formas de pensar y actuar que reproducen y legitiman las relaciones de poder dentro de las instituciones de salud. Este enfoque foucaultiano destaca cómo las políticas y prácticas en la educación médica pueden contribuir a mantener y justificar la violencia estructural y cultural, normalizando el uso de la violencia directa que se ejerce por costumbre.

Asimismo, Pierre Bourdieu, con su crítica a las instituciones, aporta una perspectiva esencial sobre cómo estas perpetúan la dominación. Según Bourdieu (1984), las instituciones educativas y sociales tienen un papel clave en la reproducción de las estructuras de poder y dominación. En el contexto de la formación médica, estas instituciones no solo transmiten conocimientos técnicos, sino que también inculcan un habitus, una disposición aprendida que tiende a perpetuar las relaciones de poder existentes. Al hacerlo, perpetúan una cultura de dominación y violencia que se justifica y naturaliza en el entorno médico. La crítica de Bourdieu (1977) respalda la necesidad de un cambio de paradigma para desmantelar estas estructuras de poder y promover una educación médica más equitativa y justa.

Otro elemento que abona a la violencia cultural y estructural de la formación médica es la práctica de la medicina y la escasez de insumos y espacios físicos para atender a la población del país, lo que genera la sobresaturación de los servicios y por lo tanto, una sobrecarga laboral, que se observa en las grandes cantidades de trabajo burocrático y rutinario (Casas y Rodríguez, 2015). Esto provoca un desgaste emocional que busca delegar las actividades a los médicos en formación.

Es importante recordar que estas dinámicas se presentan en los centros de salud, donde el médico en formación (que generalmente tiene menos jerarquía, conocimiento y antigüedad) sufre las consecuencias del maltrato. Debido a esta forma de violencia directa se carga a los residentes de menor rango con interminables tareas burocráticas e, incluso, doblando guardias, lo que merma sus condiciones laborales, su bienestar psicológico y su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Es preciso puntualizar que los médicos con mayor jerarquía utilizan castigos y disciplina corporal para introducir, transmitir y reforzar conocimientos durante la formación médica, especialmente en el internado y la residencia.

Durante estos periodos, en que los errores son comunes debido a la complejidad y diversidad del conocimiento médico, los residentes suelen ser castigados, por ejemplo, con prolongación de guardias, privación del sueño, trabajos de investigación sobre los errores cometidos, desacreditación del médico frente a sus iguales y pacientes, repetición de tareas burocráticas y administrativas, así como agresiones físicas y verbales. Tradicionalmente, con la máxima de “ellos ya saben en qué se meten”, este alto nivel de exigencia, junto con la intimidación y humillación, se considera una estrategia para preparar al médico para una profesión demandante.

Desde la perspectiva de Johan Galtung (1969), estas prácticas pueden considerarse formas de violencia directa, ya que implican daño físico y emocional. Además, contribuyen a la perpetuación de la violencia estructural y cultural, ya que normalizan y legitiman estas dinámicas dentro del sistema de salud.

Otro punto importante para tomar en cuenta es la perspectiva de género, que revela que las mujeres médicas suelen sufrir mayores agresiones y acoso, particularmente en especialidades como la cirugía. Pierre Bourdieu (1984) aborda cómo el habitus y las estructuras sociales perpetúan las desigualdades de género. En el entorno médico, las relaciones de poder y las jerarquías verticales amplifican tales desigualdades y afectan con mayor intensidad a las mujeres.

En este sentido, hablar de la ley del más fuerte en el ámbito médico invita a analizar que el reconocimiento de la línea de mando y la subordinación refuerza las relaciones de poder analizadas por Michel Foucault (1975). Las órdenes de las jerarquías más altas son acatadas por las más bajas, lo que a menudo lleva a realizar tareas ajenas al ámbito académico y laboral. Foucault (1976) explica cómo las instituciones ejercen control y disciplina sobre los individuos; en el contexto médico, esto se traduce en un biopoder que regula la formación y el comportamiento de los médicos.

Por lo tanto, la cultura médica, el currículum oculto y el habitus médico son ejemplos de diferentes tipos de violencias que se basan en construcciones mentales propias de la cultura médica y se transmiten de generación en generación. Esto vuelve familiar a las relaciones de poder, con el argumento de que “la forma de enseñar se basa en jerarquías”, lo que propicia desigualdades dentro de los ambientes de las instituciones de salud, legitima así las violencias y complejiza los procesos de enseñanza. Todo ello se justifica con el principio de que la “letra con sangre entra”, como estrategia pedagógica de formación.

Es imperante mencionar que, de seguirse perpetuando la cultura de violencia por medio de la legitimación del maltrato y las desigualdades en las instituciones de salud, se afecta directamente a los residentes y la atención a la ciudadanía, lo que se torna en un problema de salud pública que requiere acciones integrales y efectivas por parte de las instancias gubernamentales correspondientes.

Políticas públicas en la formación médica

Idealmente, la creación de políticas públicas en la formación médica es crucial para garantizar una educación de calidad que responda a las necesidades de salud de la población. Estas políticas no solo garantizan que la educación médica se mantenga actualizada en los últimos avances científicos, sino que también promueven la equidad, asegurando que todos los estudiantes, sin importar su origen, tengan acceso a una educación de calidad. Al estructurar y mejorar la formación de los futuros médicos, se está invirtiendo en un sistema de salud más fuerte y en un mejor cuidado para todos.

Sin embargo, en México las políticas públicas se han centrado en la evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior, con el objetivo de responder a las demandas de la economía internacional de los últimos años, en lugar de atender las necesidades particulares de la población. Esta situación ha incrementado las desventajas para las instituciones educativas y ha dado lugar a un enfoque en las políticas públicas educativas que prioriza sobre todo las demandas externas, dejando en segundo plano las necesidades internas (López et al., 2009).

Sobre la formación médica en sus inicios en México, a principios del siglo XX, Flexner (citado en Orozco, 2022) planteó que para que los estudiantes tuvieran una educación científica sólida, el estudio de materias de ciencias básicas biomédicas debía ser un pilar fundamental, complementado con materias prácticas en la clínica hospitalaria, lo que culminaría en un internado que favorecería una práctica preprofesional al futuro médico.

Siglos después, se comenzó a cuestionar este modelo, dado que el abordaje descontextualizado de las ciencias básicas respecto a la clínica constituía un sistema docente poco trascendental, por lo que se puso en duda si un hospital universitario externo ofrecería un escenario formativo relevante. Por lo que se infiere que esta referencia es una base sólida capaz de avalar en los primeros años de la carrera, el nivel científico del profesionista futuro, currículo que ha existido por más de medio siglo y evidencia la necesidad de un control de las ciencias básicas en la medicina (Ulloa et al., 2018).

El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere una calidad que abarca múltiples componentes de diversa índole, por lo que el inicio de su deterioro puede atribuirse a diversos factores. Destacan las dificultades que enfrentaban los profesionales encargados de guiar este proceso, conocidos como facilitadores. Estos profesionales debían continuar brindando atención médica en sus consultorios a tiempo completo, atendiendo a poblaciones que hoy en día son excesivamente grandes y, además, cumplir con las responsabilidades de las estancias y las guardias médicas (Ulloa et al., 2018).

El problema del derecho a una atención sanitaria digna es un asunto de Estado, porque se relaciona con la desarmonía con otras políticas, estructuras e instituciones, como las que tienen el objetivo de formar recursos humanos y que gozan de la garantía constitucional para realizar sus fines. Además, se trata de una responsabilidad del propio Estado garantizar que la sociedad, cuando exige sus derechos, obtenga una atención sanitaria de alta calidad, sin discriminación alguna por sexo, edad, condición social, preferencias o situación económica, y con pleno respeto a los derechos humanos (Valle et al., 2009).

Los derechos humanos son el entorno que ubica el amplio campo de la atención a la salud pública, en el cual convergen las humanidades y las ciencias; en general, se trata de la cultura aplicable al bienestar físico, psicológico y social, y que constituye las reglas que caracterizan a la profesión médica (Valle et al., 2009).

Desde esta perspectiva, las políticas públicas consisten en un conjunto de herramientas, por medio de las cuales, el Estado identifica diversas necesidades y aplica una serie de medidas reparadoras con la participación de los involucrados. Implican la intervención estatal en respuesta a una situación problemática que impacta a la sociedad (Alzate, 2011). Una política pública solo se materializa si las instituciones del Estado se comprometen a alcanzar los objetivos establecidos, mediante la instrumentación de programas, planes y proyectos destinados a modificar la situación problemática (Roth, 2007).

Las políticas públicas se orientan a alcanzar objetivos comunes, y su desarrollo recae en un colectivo que debe contar con instrumentos, mecanismos y definiciones institucionales adecuados para su aplicación. Por ello, es fundamental reconocer el papel de los diversos elementos en la docencia médica, evidenciando la complejidad y la necesidad de la profesionalización docente universitaria. Esto implica valorar la importancia del individuo, de su participación y de la dimensión sociopolítica de su formación, junto con conocimientos pedagógicos, científicos y culturales.

Por otro lado, se deben orientar políticas y programas que resalten la necesidad de una mayor participación de la institución educativa en el impulso de sus instancias sociales, económicas y políticas, en busca de mejorar el proceso educativo integral y reflexivo desde la docencia. Esto también favorece el desarrollo de capacidades colectivas que promuevan la comprensión y la transformación del proceso educativo en la comunidad. De aquí surge la necesidad de una formación docente en valores cívicos y políticos que contribuya a una cultura de paz en la educación médica de pregrado y especialidades. En este contexto, se entiende por cultura de paz la adquisición de conocimientos, actitudes, valores y prácticas que promuevan relaciones armoniosas y la resolución negociada de diferencias, creando condiciones propicias para el desarrollo armónico de todos los miembros de la sociedad (NOM-001-SSA-2023).

Método

El marco teórico de esta investigación propone que la violencia estructural se entrelaza con la práctica pedagógica y el currículum oculto en la enseñanza de la medicina, que normalizan las relaciones de poder desiguales, las cuales, a menudo, resultan en la sumisión de los miembros con menor jerarquía dentro de la institución. El objetivo de este estudio consistió en analizar la violencia estructural en la formación médica, por medio de un trabajo cualitativo que la visibiliza como un problema de políticas públicas. Para ello, se conformó un grupo focal con el personal médico y administrativo de un hospital público en la Ciudad de México, seleccionado mediante un muestreo intencional. Se integraron seis grupos focales, de dos horas cada uno, por nivel de residencia: uno para los adscritos y otro para los directivos; ambos contaron con un moderador experimentado, y se grabaron las discusiones para su análisis posterior. La información recabada proviene de participantes que prefirieron mantener el anonimato, lo cual fue respetado para garantizar su confidencialidad y seguridad.

Además, entre junio y agosto de 2019, se llevó un programa de intervención psicológica dirigido a 19 residentes de recién ingreso a las diferentes áreas del hospital. Los datos recolectados se codificaron y categorizaron para sistematizarse mediante el análisis del discurso e identificar así temas y patrones clave. La validez del estudio se aseguró mediante la estrategia de cristalización de Denzin y Lincoln (2012), que implica la utilización de múltiples métodos, datos y teorías para obtener una comprensión más completa del fenómeno estudiado.

A partir de este trabajo, se crearon diversas estrategias para fortalecer el bienestar psicológico de los nuevos residentes y prevenir el desarrollo de la sintomatología asociada a un ajuste desadaptativo; entre ellas, se realizó un taller propedéutico del 25 al 27 de junio de 2019, en que se trataron temas como el bienestar psicológico, la importancia de la enseñanza para el potencial desarrollo y la resolución no violenta de conflictos.

Análisis de resultados

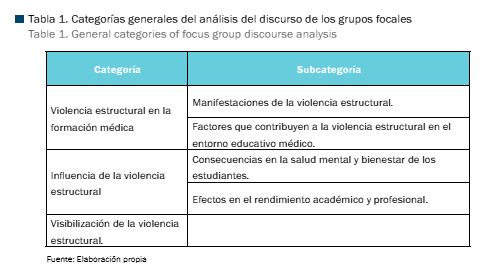

El siguiente análisis de resultados se presenta en dos apartados. El primero, relacionado con el análisis del discurso obtenido de los grupos focales, que se basó en tres categorías generales subdivididas como se observa en la tabla 1.

En el segundo apartado se presenta el análisis de los comentarios generales derivados del programa de intervención psicológica, del que surgieron dos categorías enfocadas a mejoras de la propuesta curricular de la formación médica: metodologías pedagógicas y competencias psicoemocionales.

Grupos focales

1. Violencia estructural en la formación médica.

Esta se entiende como la forma de violencia que se manifiesta en las estructuras sociales, políticas y económicas dentro del ámbito de la formación médica, y causa sufrimiento y desigualdad de manera constante (Galtung 1996).

Para explicarla, este apartado se divide en dos subcategorías: manifestaciones de la violencia estructural y factores que contribuyen a este tipo de violencia en el entorno educativo médico.

a) Manifestaciones de la violencia estructural. De acuerdo con la literatura, la manifestación de esta violencia se va a originar en la propia estructura; es decir en los hospitales. Ello se debe a que constituyen las entidades que proporcionan educación médica moderna como institución de salud, con el objetivo de ofrecer servicios clínicos avanzados, integrando la investigación, la atención y la enseñanza, tal como lo señala León-Bórquez et al. (2018); y, a su vez, generan violencia estructural, pues someten a su personal a una multiplicidad de actividades, que se ve agravada por la alta demanda de los servicios de salud pública, la escasez de insumos y la falta de espacios físicos adecuados (Casas y Rodríguez, 2015). Esta circunstancia se evidencia a continuación, en las palabras de un médico adscrito: “Somos pocos médicos adscritos, hay una demanda de pacientes muy grande y tengo que atender a 5 residentes, que a su vez atienden a 5 o 4 residentes más y, así, sucesivamente; y si se equivoca uno de ellos, el responsable es uno” (A3, Comunicación personal, mayo 2018).

Es claro cómo el exceso de trabajo, tanto para el médico adscrito como para los residentes, constituye una manifestación de violencia estructural y, en el caso de los residentes, se les agrega la responsabilidad de aprender a pesar de la frustración y el desánimo, tal como lo menciona a continuación un residente: “Trabajamos 110 horas a la semana, una semana tiene 160 horas, no hay tiempo de descanso ni de recuperación… no hay condiciones ya no tanto psicológicas, sino físicas para el aprendizaje, uno sale de aquí a morirse real” (R1, Comunicación personal, abril 2018).

Otro elemento por considerar como parte de esta manifestación de violencia estructural en la formación médica, que no solo afecta a los estudiantes, son las repercusiones a largo plazo en la calidad de la atención médica que proporcionan. Profesionales de la salud formados en entornos violentos pueden desarrollar actitudes y comportamientos negativos hacia los pacientes, lo que puede traducirse en una atención deficiente y falta de empatía, lo que causa sufrimiento y desigualdad de manera constante:

La violencia que se da es más bien por el tipo de labor que realizamos y la cantidad de personas que atendemos, eso nos exige mucha responsabilidad y, vaya, nos genera un ambiente de estrés, por lo que nosotros tenemos que exigirnos a nosotros mismos y al personal con el que trabajamos mayor calidad en lo que hacemos… para que no suceda una desgracia. (R4, Comunicación personal, abril 2018)

“Cómo quieren que aprendamos correctamente, si ya está uno cansado, luego uno se equivoca, no por no poner atención, sino porque ya no podemos más por las enormes jornadas de trabajo, y los que pagan son los pacientes”. (R3, Comunicación personal, abril 2018)

Con la información anterior se ratifica que la violencia estructural está entretejida con el sistema social, político y económico del sistema de salud de México (Galtung 1996) y que ello repercute en el ámbito de la formación y en la atención médica.

b) Factores que contribuyen a la violencia estructural en el entorno educativo médico. Los principales factores que se observaron y se escucharon en los discursos de los participantes fueron la discriminación, observada en actitudes y comportamientos basados en prejuicios de género hacia las mujeres y hacia la orientación sexual de las personas. Al respecto, mencionaron lo siguiente:

“Un adscrito agarró a golpes a un residente, diciéndole palabras que no voy a repetir, pero haciendo referencia a orientación sexual”. (R3 Comunicación personal, abril 2018)

Pues a mí me dijeron: “mamacita ese procedimiento usted no lo puede hacer, mejor deje que lo haga un hombre”, y así me trajo toda la residencia. (R3, Comunicación personal, abril 2018)

Así, se corrobora lo que Bourdieu (1984) menciona acerca de que el habitus y las estructuras sociales perpetúan las desigualdades de género y merman la posibilidad de que las mujeres y los residentes con una orientación sexual diferente de la hegemónica ejerzan su derecho a aprender libremente y sin violencia.

Otro factor que se observó fue la falta de formación y capacitación de los médicos adscritos e, incluso, de los residentes para manejar situaciones de violencia o para ofrecer un trato respetuoso y equitativo. Sobre esto, ellos refirieron que:

“Aquí el que tienen la última palabra es o el médico adscrito o el residente de mayor rango, y así siempre va a ser, aunque no tenga la razón”. (R4, Comunicación personal, abril 2018)

“Pues los conflictos se deberían resolver hablando, no imponiendo razones, pero aquí no hay respeto… eso no hay aquí”. (R1, Comunicación personal, abril 2018)

Esto debilita la existencia de una formación y capacitación para resolver conflictos y refuerza un aprendizaje que privilegia las relaciones de poder y violenta a los eslabones más débiles de esa cadena de jerarquías. Finalmente, tal aprendizaje y es protegido por el modelo médico hegemónico y el currículo oculto (Menéndez, 2005).

Derivado del análisis de las dos subcategorías anteriores, es importante tratar esta problemática como una cuestión de política pública, para que se establezcan estándares de educación que promuevan una formación basada en el respeto, la compasión y la competencia profesional, asegurando que los futuros médicos estén mejor preparados para brindar una atención de calidad a sus pacientes.

2. Influencia de la violencia estructural

Se refiere a la habituación de la violencia estructural y al cómo va a afectar a las personas en diferentes ámbitos de la existencia, desde la educación, el empleo, la salud y, por tanto, el bienestar. Esta forma de violencia crea desigualdad entre los ciudadanos y dificulta alcanzar los derechos básicos humanos (Bourdieu, 1984). Esta categoría se subdivide en consecuencias en la salud mental y el bienestar en los estudiantes, y en los efectos en el rendimiento académico y profesional.

a) Consecuencias en la salud mental y bienestar de los estudiantes. Al establecerse las relaciones de poder en el modelo médico hegemónico dentro de las instituciones de salud, y al comprender los estudiantes que el poder no solo se ejerce de manera coercitiva, sino que se manifiesta también en prácticas cotidianas y en la organización de saberes, como consecuencia se genera la perpetuación de un ciclo de violencia estructural (Foucault, 1975). Esto merma la salud mental de los estudiantes e, incluso, de los trabajadores en los hospitales; como ejemplo tenemos los siguientes testimonios de algunos residentes: “No hombre, que es eso del bienestar psicológico, aquí no hay nada de eso” (R1, Comunicación personal, abril 2018); “Una compañera acaba de morir de cáncer, pero es que esto te mata, es muchísima la presión” (R3, Comunicación personal, abril 2018).

Como se puede observar en los testimonios se habla de la influencia de la violencia estructural en su salud y, lo más grave, es que se ha normalizado, ya que, al dialogar con los médicos adscritos, los testimonios que comparten van encaminados a los siguientes planteamientos: “La carrera de medicina es difícil, antes no nos quejábamos, ahora de todo se quejan, es normal que se les exija…” (A3, Comunicación personal, mayo 2018); “Ellos ya saben a lo que vienen” (A3, Comunicación personal, mayo 2018).

En este contexto se observa claramente como los médicos adscritos que ya han pasado por sus residencias y son médicos formados, se han apropiado del discurso que justifica el ejercicio de poder, por medio de la estructuración de jerarquías y la normativización de comportamientos. Por ello, podemos decir que la formación médica no solo transmite conocimientos técnicos, sino también formas de pensar y actuar que reproducen y legitiman las relaciones de poder y las prácticas violentas, con la creencia de que es la única forma de enseñar.

b) Efectos en el rendimiento académico y profesional. La violencia estructural repercute de un modo negativo en el desempeño educativo de los residentes y en su futura carrera profesional; sus efectos se observan en la forma en que se corrigen los errores médicos, como el hecho de que se les castiga por una equivocación excluyéndolos de realizar algunos procedimientos o mandándolos a hacer actividades que no están relacionadas con su quehacer académico, como lo mencionan a continuación: “Si te equivocaste el adscrito te quita, y a veces te pasas toda la residencia sin hacer nada porque el primer día tomaste una mala decisión” (R2, Comunicación personal, abril 2018); “Es común que si nos equivocamos nos mandaban a comprar pasteles, yo pagué miles de pasteles” (R3, Comunicación personal, mayo 2018).

Esto genera desmotivación y estrés, si bien se basa en la creencia de que representa una formación “de alto nivel” para preparar al médico en una profesión muy demandante; sin embargo, en realidad no se le vuelve a enseñar y se le prohíbe realizar las prácticas, lo que resulta en el efecto contrario a lo esperado.

Otro factor que analizar es la salud mental de los estudiantes. Como ya se ha venido mencionando, la violencia en la enseñanza de la medicina (ya sea en un plano verbal, física o emocional) tiene un impacto significativo en la salud mental de aquellos, ya que este entorno puede llevarlos a altos niveles de estrés, ansiedad y depresión, lo que afecta negativamente su rendimiento académico y profesional (Casas y Rodríguez 2015). Un testimonio acerca de ello puede leerse a continuación: “Todos estamos estresados; si no tomabas chochos, ahora ya todos tomamos para soportar la jornada de trabajo, pero eso no garantiza que aprendamos” (R2, Comunicación personal, abril 2018).

Si este problema se analiza desde la política pública, se pueden tomar medidas para la creación de un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo, lo que mejorará tanto el bienestar de los estudiantes como sus resultados académicos y clínicos. La intervención del Estado puede incluir la creación de programas de apoyo psicológico, la instrumentación de políticas contra el acoso, y la promoción de una cultura de respeto y colaboración en las instituciones educativas.

3. Visibilización de la violencia estructural

Es el proceso de hacer visible y reconocer la existencia de la violencia estructural en la formación médica, un punto interesante que se observó fue que los residentes alcanzan a detectar la violencia estructural ejercida por el personal adscrito sobre ellos, como lo muestran los siguientes testimonios: “Los adscritos juegan con nosotros, al otorgarnos toda la responsabilidad de los residentes” (R3 Comunicación personal, abril 2018); “Sí sabemos que ser violentos no es correcto pero los adscritos nos llegan a decir, si no lo castigas tú, te castigo yo a ti” (R4 Comunicación personal, abril 2018).

Como podemos observar, la violencia estructural —que, de acuerdo con la teoría de Galtung (1996), proviene de la estructura misma y no permite satisfacer las necesidades de las personas— se da a partir de las condiciones laborales en las que se encuentran los estudiantes, debido a que son becarios y no personal contratado, lo que se traduce en la sobrecarga de trabajo y en el abuso o acoso constante hacia los residentes de menor rango.

En el caso del personal adscrito, sucede lo mismo: ellos también a identifican cómo el sistema médico ejerce la violencia sobre ellos cuando lo reportan, tal como se lee en el testimonio siguiente:

Los directivos también tienen su responsabilidad, ellos no solicitan más recursos… ni humanos, ni económicos para la atención médica, y eso se traduce en la saturación del servicio, y se apega a la normativa que establece la división jerárquica del trabajo para la “enseñanza”; uno hace lo que mejor humanamente puede con lo que tiene. (A3, Comunicación personal, mayo 2018)

Pero se encuentran imposibilitados ya que hay normas y reglas que justifican el juego de poder normalizando el uso de la violencia, lo que resulta en la opresión de un grupo sobre otro.

Sin embargo, visibilizar este tipo de violencia no alcanza para que, en sus entornos, ellos puedan regularla, de ahí la importancia de abordar este fenómeno en la enseñanza de la medicina como un problema de política pública, lo que implica también poner énfasis en la responsabilidad y la transparencia de las instituciones educativas.

Las políticas públicas pueden exigir que las facultades de medicina adopten mecanismos claros para denunciar y gestionar casos de violencia y acoso, con el fin de garantizar que los estudiantes tengan vías seguras y confiables para buscar ayuda. Según un estudio de Carvajal et al. (2018) la implementación de políticas claras y efectivas de denuncia y manejo de acoso en instituciones educativas resulta en una disminución significativa de los incidentes reportados, así como en una mejora en la percepción de seguridad por parte de los estudiantes.

También es responsabilidad institucional la capacitación continua del personal docente en temas de violencia y acoso, asegurando que cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para manejar adecuadamente estas situaciones. En un estudio, García, et al. (2019) encontraron que la capacitación del personal docente en la prevención y manejo del acoso resultó en una disminución de los incidentes de violencia y una mejora en la calidad del ambiente educativo.

Además, las políticas pueden incluir auditorías regulares y la rendición de cuentas de las instituciones respecto a su ambiente de enseñanza. La transparencia en las prácticas institucionales y la rendición de cuentas resultan fundamentales para construir una cultura de confianza y respeto. Por ejemplo, un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) destaca que la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones educativas pueden fomentar una cultura institucional que valore y priorice el bienestar de sus miembros.

Programa de intervención psicológica

La participación se mantuvo constante, con el interés y entusiasmo de los médicos en el desarrollo de las actividades.

1. Metodologías pedagógicas

Entre los diferentes comentarios al taller, los médicos manifestaron preferencia por las actividades grupales, lo cual refiere interés por el trabajo colaborativo, la conformación de equipos de trabajo, la resolución no violenta de conflictos y, en general, una posible mejora del clima organizacional.

Al respecto, es trascendente abordar la enseñanza de la medicina, como una propuesta de política pública que conduzca a una transformación de las metodologías pedagógicas. La enseñanza tradicional de la medicina, a menudo caracterizada por jerarquías rígidas y métodos de enseñanza autoritarios, puede volverse hacia enfoques más colaborativos y humanistas. Según Freire (2005), un cambio hacia una pedagogía crítica y dialogante puede empoderar a los estudiantes, mediante la promoción de un aprendizaje activo y significativo.

En la enseñanza de la medicina, la adopción de métodos pedagógicos que fomenten la participación y el pensamiento crítico puede crear un ambiente de aprendizaje más respetuoso y equitativo. Por ejemplo, la aplicación de aprendizaje basado en problemas (ABP) y el aprendizaje basado en la simulación pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades prácticas y de comunicación en un entorno seguro y controlado (Barrows, 1996). Estos enfoques no solo mejoran la comprensión y la retención del conocimiento, sino que también reducen la incidencia de comportamientos violentos y autoritarios en el entorno educativo.

2. Competencias emocionales

Ahora bien, en las respuestas a la evaluación final del taller, los residentes manifestaron interés por dar seguimiento a los temas tratados allí y en el enfoque de bienestar y de desarrollo personal a lo largo de sus estudios, pues consideraron que esto les sería útil para su formación y para la labor que llevarían a cabo posteriormente. No obstante, no fue posible dar continuidad a sugerencia de la institución, derivado de algunas modificaciones en la administración del espacio hospitalario.

Sin embargo, se insiste en la importancia de la integración de competencias emocionales y sociales en el currículo como vía de mejorar la preparación de los futuros médicos para el manejo de situaciones de conflicto y estrés en sus prácticas profesionales (Salovey y Mayer, 1990). Las políticas públicas pueden promover la adopción de estos enfoques innovadores en las facultades de medicina, asegurando una formación integral que no solo aborde los conocimientos técnicos, sino también el desarrollo de habilidades interpersonales y éticas.

Tratar la violencia en la enseñanza de la medicina como un problema de política pública no solo protege a los estudiantes, sino que también fomenta una cultura institucional de responsabilidad y transparencia, mejorando la calidad de la educación y el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa.

Conclusiones

La violencia en la enseñanza de la medicina puede manifestarse de distintas maneras, siendo la violencia estructural quizás la menos proclive de visibilizarse y, por tanto, la que presenta repercusiones más profundas, debido a que exalta las relaciones de poder que violentan a los eslabones más débiles de la cadena; en este caso, los residentes de menor jerarquía. Lo anterior impacta de manera negativa en la atención que se brinda a los pacientes, que resulta deficiente y carente de empatía, y termina causando sufrimiento y desigualdad constante. Con este análisis se reafirma la necesidad de buscar alternativas para atender dicha problemática con una visión de salud pública.

Las políticas públicas aplicadas a la enseñanza de la medicina en México implican incorporar estándares de educación que promuevan una formación basada en el respeto, la compasión y la competencia profesional, así como métodos pedagógicos que fomenten la participación activa y el pensamiento crítico para mejorar la comprensión y la retención de la información; y así, disminuir la incidencia de comportamientos violentos y autoritarios en el entorno educativo. Asimismo, se propone aplicar medidas de creación de un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo, con el fin de mejorar el bienestar de los profesionales de la salud e integrar competencias emocionales y sociales que favorezcan la toma de decisiones y la respuesta efectiva a situaciones estresantes e inesperadas.

Se debe señalar que este trabajo implicó no solo un esfuerzo por analizar la violencia en las prácticas educativas de los médicos, sino también por procurar un cambio al respecto, para lo cual se plantearon diferentes estrategias, cada una con alcances distintos. La que se considera que tuvo mayor repercusión, aunque no fue posible darle el seguimiento deseado, fue la aplicación de un curso propedéutico dirigido a los médicos residentes con el objetivo de facilitarles estrategias que procuren su bienestar, su potencial desarrollo y la posibilidad de una resolución no violenta de conflictos. En ese sentido, se sugiere brindar un seguimiento a estos procesos a lo largo de la formación de los residentes. El papel de las instituciones es fundamental para este fin, ya que estas habrán de sentar las bases normativas para la convivencia social, y, por tanto, será necesario procurar su sensibilización sobre dicha problemática, en sus diferentes aristas.

Por todo lo anterior, se sugiere que para estudios posteriores se analice la dinámica en otros espacios hospitalarios, con la finalidad de identificar los elementos que podrían estar influyendo en el bienestar de sus sujetos; también para favorecer una intervención que permita un cambio en cómo se concibe la enseñanza de la medicina, y se dé una base para el establecimiento de políticas públicas con una visión integral, en la cual se conciba y se valore al ser humano en todas sus dimensiones y potencialidades.

Referencias

Akanni, D. W. M. M., Adjadohoun, S. B. M. G., Damien, B. G., Tchegnonsi, F. T., Allode, A., Aubrege, A. y Savi de Tove, K. M. S. (2019). Maltraitance des étudiants et facteurs associés à la Faculté de Médecine de Parakou en 2018. Pan African Medical Journal. 34(1). https://www.ajol.info/index.php/pamj/article/view/211084

Alzahrani, H. A. (2012). Bullying among medical students in a Saudi medical school. BMC Res Notes. 5(335), 1-3. DOI 10.1186/1756-0500-5-335

Alzate, S. A. (2011). Las políticas públicas en Colombia. Insuficiencias y desafíos. In Revista Forum 1(1), 95-111. https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/32359/32374

Barrows, H. S. (1996). Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview. New Directions for Teaching and Learning, 68, 3-12. https://doi.org/10.1002/tl.37219966804

Bastías-Vega, N., Pérez-Villalobos, C., Alvarado-Figueroa, D., Schilling-Norman, M.-J., Espinoza-Riffo, M., Parra-Ponce, P., Matus-Betanocurt, O., y Toirkens-Niklitschek, J. (2021). Maltrato en el pregrado de la carrera de Medicina: percepción de los estudiantes. Revista médica de Chile, 149 (4), 617-625. https://dx.doi.org/10.4067/s0034-98872021000400617

Bourdieu, P. (1977). Outline

of a Theory of Practice. Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511812507

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press. https://archive.org/details/PierreBourdieuDistinctionASocialCritiqueOfTheJudgementOfTaste1984_201810/page/n11/mode/2up

Bourdieu, P. (1990). Le capital social. Minuit. https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1980_num_31_1_2069

Casas, D. y Rodríguez A. (2015). El origen de las especialidades médicas, en búsqueda de un acercamiento a la práctica médica actual. Revista Médica de la Universidad de Costa Rica, 9(1), 4. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5268828

Castro, R. y Villanueva Lozano M. (2018). Violencia en la práctica médica en México: un caso de ambivalencia sociológica. Estudios Sociológicos; 36(108), 539-569. https://doi.org/10.24201/es.2018v36n108.1648

Denzin, N. K., y Lincoln, Y. S. (Eds.). (2012). Manual de investigación cualitativa. Gedisa. https://pics.unison.mx/maestria/wp-content/uploads/2020/05/manual_investigacion_cualitativa.pdf

Foucault, M. (1971). L’archipel du silence. Minuit. https://archipel.uqam.ca/6150/1/M12970.pdf

Foucault, M. (1975). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Random House. https://nomadarchives.cc/uploads/michel-foucault/discipline-and-punish.pdf

Foucault, M. (1976). The History of Sexuality. 1. An Introduction. Pantheon Books. https://archive.org/details/foucault-the-history-of-sexuality-volume-1

Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores. https://archivovivopaulofreire.org/images/Libros/Pedagogia-del-Oprimido.pdf

Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), 167-191. doi:10.1177/002234336900600301

Galtung, J. (1996). On the social costs of modernization. Social disintegration, atomie/anomie and Social Development. Development and Change, 27(2), 379-413. https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1996.tb00596.x

García Hernández, H., y Alvear Galindo, G. (2020). Violencia en la formación médica. Revista de la Facultad de Medicina (México), 63(2), 46-55. https://www.scielo.org.mx/pdf/facmed/v63n2/2448-4865-facmed-63-02-46.pdf

García, L., Martínez, R., y Torres, S. (2019). Capacitación docente y manejo del acoso en instituciones educativas. Journal of Educational Psychology, 41(3), 275-290.

Hill, K. A., Samuels, E. A., Gross, C.P., Desai, M. M., Zelin, N. S., Latimore, D., Hout, S. J., Cramer, L. D., Wong, A. H. y Boatright, D. (2020). Assessment of the Prevalence of Medical Student Mistreatment by Sex, Race/Ethnicity, and Sexual Orientation. JAMA Internal Medicine, 180(5), 653–665. doi:10.1001/jamainternmed.2020.0030

La Parra D. y Tortosa J. M. (2023). Violencia estructural: una ilustración del concepto. Documentación Social, 131, 57-72. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/23375/1/2003_LaParra_Tortosa_Documentacion_Social.pdf

Langdon, E. y Braune, F. (2010). Antropología, salud y enfermedad: una introducción al concepto de cultura aplicado a las ciencias de la salud. Revista Latino-Americana Enfermagem,18(03), 179.

León-Bórquez, R., Lara-Vélez, V. M. y Abreu-Hernández, L. F. (2018). Educación médica en México. FEM: Revista de la Fundación Educación Médica, 21(3), 119-128. https://scielo.isciii.es/pdf/fem/v21n3/2014-9832-fem-21-3-119.pdf

López, M., Lagunes, C., y Recio, C. (2009). Políticas públicas y educación superior en México [Ponencia]. X Congreso Nacional de Investigación Educativa, Ciudad de México. https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_09/ponencias/1480-F.pdf

López Noriega, M. D., Lagunes Huerta, C.A. y Recio Urdaneta, C. E. (2009). Políticas públicas y educación superior en México [Ponencia]. X Congreso Nacional de Investigación Educativa, México, COMIE. https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_09/ponencias/1480-F.pdf

Lourau, R. (1981). La institución y la sociedad. Presses Universitaires de France.

Mendoza-Sigala, M (2023). Maltrato en la educación médica: un enfoque desde la bioética. AEBMedicine, 1(S1), 1-6. https://aebmedicine.com/index.php/aebmedicine/article/view/7747/6205

Menéndez, E. L. (2005). El modelo médico y la salud de los trabajadores. Salud Colectiva, 1(1), 9-32. https://doi.org/10.18294/sc.2005.1

Norma Oficial Mexicana (NOM-001-SSA-2023). Educación en Salud para la Organización y Funcionamiento de Residencias Médicas en Establecimientos para la Atención Médica. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5720561

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2020). Transparencia y rendición de cuentas en instituciones educativas. Informe Anual de Salud Educativa. OMS.

Orozco Gutiérrez, A. (2022). Abraham Flexner, la Educación Médica 113 años después. Acta médica Grupo Ángeles, 20(1), 5-6. Epub 10 de octubre de 2022. https://doi.org/10.35366/103548

Rautio, A., Sunnari, V., Nuutinen, M., y Laitala, M. (2005). Mistreatment of university students most common during medical studies. BMC Medical Education, 5(36), 1-12. https://doi.org/10.1186/1472-6920-5-36

Roth Deubel, A. N. (2007). Análisis de las políticas públicas: de la pertinencia de una perspectiva basada en el anarquismo epistemológico. Ciencia Política, 2(3), 43. https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/17522

Salovey, P., y Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9(3), 185-211. https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6

Ulloa, S. B., Melis Santana, J. A., Zamora, G., Tápanes Acosta, M., García Correa, D. y Reguera Rodríguez, R. (2018). Las políticas públicas en la educación médica y su influencia en el reajuste curricular. Revista Médica Electrónica, 40(3), 863-875. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242018000300029

Valle, F. C., Saruwatari Zavala, G., Villalpando Casas, J. de J. (2009). Bioética de intervención: dos problemas de salud persistentes. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. https://repositorio.unam.mx/contenidos/bioetica-de-intervencion-dos-problemas-de-salud-persistente-5015191