https://doi.org/10.29059/rdycsv.v7i1.214

El matrimonio entre personas con Síndrome de Down:

¿un derecho violado?

Marriage between people with Down Syndrome:

a violated right?

Karla Yvoone Yado-Avalos*, Itzel Carolina Heredia-Montemayor y María Miroslava Mata-García

*Correspondencia: yado_08@yahoo.com.mx

Fecha de recepción: 13 de septiembre del 2024 / Fecha de aceptación: 22 de noviembre del 2024 / Fecha de publicación: 06 de diciembre del 2024

Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Resumen

Se presenta una revisión del concepto de síndrome de Down, los tipos que componen el síndrome, así como el número de población que se diagnostica con esta afectación. Paralelamente, se hace una reflexión sobre el anterior y el nuevo concepto de matrimonio y los impedimentos con los que cuentan las personas para contraerlo, en específico las personas con el síndrome en comento; finalmente se analizan casos de matrimonios entre personas con el diagnóstico referido, a fin de demostrar su viabilidad jurídica.

Palabras Claves: Síndrome de Down, matrimonio, impedimento conyugal.

Abstract

A review of the concept of Down syndrome is presented, the types that make up the syndrome, as well as the number of the population that is diagnosed with this condition is presented. At the same time, a reflection is made on the previous and the new concept of marriage and the impediments that people have to contract it, specifically people with Down syndrome; finally, cases of marriages between people with the aforementioned diagnosis are analyzed, in order to demonstrate their legal viability.

Keywords: Down syndrome, marriage, conjugal impediment.

Introducción

Las personas con discapacidad, específicamente las diagnosticadas con Síndrome de Down, a lo largo de su vida han tenido que enfrentar un sin número de obstáculos para ser reconocidas por el Estado; primero como personas y, posteriormente, como grupo vulnerable que tiene derechos, pero también obligaciones, y dejar de ser vistos por la sociedad como personas dependientes de su propia familia, cuidadores, maestros e instituciones educativas y de salud, así como una carga para la sociedad en general.

La sociedad, en sus cambios de paradigmas y de perspectivas respecto a estas personas, ha logrado destacar que este grupo ha vivido tres momentos importantes en el reconocimiento de sus derechos.

El primer momento, denominado de prescindencia, en el cual la discapacidad se concebía como una tragedia, como una maldición para una familia, y que lo único que se tenía que hacer cuando en una familia existía un hijo con discapacidad, ya fuera de aspecto físico o mental, era excluirlo y encerrarlo en casa, ya que, para opinión de muchos, nada tenían que aportar a la sociedad (Yado, 2022).

Un segundo momento, en el cual se destaca un nuevo modelo interpretativo que sería el médico, en el que la discapacidad es considerada como un problema de esta índole, esto es, de “salud”, que incluso fue apoyado por la Organización Mundial de la Salud; en este enfoque, la discapacidad fue considerada como una enfermedad, lo que trajo como resultado la necesidad de buscar una cura y ésta consistía en rehabilitar al enfermo y por último, el de una sociedad reflexiva, en el que el modelo médico dejaba de lado los factores sociales que generan la discapacidad, y es en este parteaguas que los criterios cambian, advirtiendo que el problema no es la persona y que su discapacidad no es un problema de ésta, sino visto desde otra óptica, es un problema de la sociedad en general porque esa sociedad no fue construida para todas las personas (Yado, 2022).

Una tercera etapa, la última de las señaladas, en la cual se están reconociendo derechos, como a una educación incluyente respecto de las personas con diagnóstico de síndrome de Down, a reconocer sus capacidades para que obtengan un trabajo digno, e incluso, se están dando las pautas para que las leyes se reformen a fin de que dichas personas puedan aspirar a contraer matrimonio, tema que ocupa la presente investigación. En ese sentido, se analiza si en el territorio nacional las leyes constituidas ya otorgan ese derecho a ese grupo de personas, o se sigue otorgando sólo a la población denominada común.

Por lo que el objetivo general de esta investigación se centra en realizar una comparativa de las hipótesis que prevén diversos Códigos Civiles de la República Mexicana, para demostrar que de su contenido se desprenden diversos impedimentos a los que se enfrentan las personas con discapacidad para contraer un vínculo denominado matrimonio, específicamente a los Códigos Civiles de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Tamaulipas y Nuevo León; además de un análisis a la literatura sobre síndrome de Down a fin de advertir el punto de vista de diferentes autores respecto a la postura de estar o no de acuerdo con el matrimonio entre personas con la mencionada discapacidad, y determinar si su postura difiere, en cuanto a lo sostenido en los diferentes códigos en estudio, lo que se solidificará con entrevistas con especialistas (médico, psicóloga y licenciado en derecho), para que desde su perspectiva y experiencia otorguen un panorama real de las personas que se encuentran bajo ese diagnóstico.

Cabe precisar que la selección de los Códigos de Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México, se realiza por ser considerados como estados conservadores de la república mexicana, ya que son los que aglutinan al mayor número de población católica en el país: 1’ 272, 419; 5’ 601, 990 y 13’ 363, 922, respectivamente (INEGI, 2023) y derivado de la alta población católica se presume que la figura del matrimonio en muchas de las familias que profesan esa religión sigue siendo la base de una mejor sociedad o de una sociedad con más valores morales.

Lo anterior, a fin de analizar el problema de esta investigación, el cual consiste en determinar si a las personas con Síndrome de Down se les ha violado mediante la legislación mexicana, el derecho a contraer matrimonio, para después hacer una reflexión sobre el anterior y el actual concepto de matrimonio concluir determinando los impedimentos que enfrentan las personas en esa condición para contraerlo.

El diseño metodológico fue con un enfoque cualitativo, dividiendo el trabajo en dos etapas principales; la primera de ellas consistió en la revisión de literatura sobre síndrome de Down, a fin de comparar el punto de vista de diferentes autores respecto a la postura de estar o no de acuerdo con el matrimonio entre personas con la mencionada discapacidad, utilizando repositorios especializados sobre el tema. En la segunda etapa se realizaron entrevistas semiestructuradas a especialistas (médico, psicóloga y licenciado en derecho), con el objetivo de advertir sus perspectivas, experiencias y conocimientos sobre el tema de investigación. Finalmente, se efectuó un análisis comparativo de diversos Códigos Civiles de la república mexicana, a fin de identificar la postura de las diferentes legislaturas por región sobre el tema en comento.

¿Qué es el Síndrome Down?

En principio se considera necesario precisar qué es el síndrome de Down, pues aún por algunas personas se sigue haciendo el cuestionamiento ¿es una enfermedad? o ¿es una condición? A lo que se encuentra como respuesta que es una afección en la que una persona tiene un cromosoma adicional o una parte adicional de un cromosoma, siendo éstos los pequeños "paquetes" que en las células contienen sus genes, que a su vez son los que contiene la información sobre el ADN, que medularmente controlan cómo se ve y cómo funciona un cuerpo, y ese cromosoma de más es lo que trae como resultado que un feto se desarrolle de forma física y mental diferente (MedlinePlus Información de Salud para Usted, s/f). De lo anterior, se advierte que las personas con la afección en estudio son las que tienen una copia extra del cromosoma 21 y a esa condición se le denomina trisomía 21

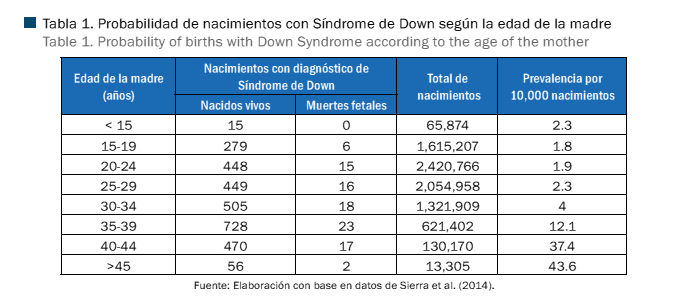

Otra interrogante que por mucho tiempo se ha hecho la sociedad y que para mucha población es una cuestión preocupante es la referente a ¿esa condición se hereda? A lo que se ha respondido por diversos especialistas que no se hereda, ya que es un hecho que ocurre por casualidad, al dividirse las células durante el desarrollo temprano del feto, lo cual no se ha logrado determinar con certeza por qué situación ocurre o cuáles o cuántos factores diferentes juegan un papel, sólo se identifica que un factor que aumenta el riesgo de tener descendencia con una discapacidad intelectual es la edad de la madre, esto es, a mayor edad, la tasa de SD también es más elevada. Como se presenta en la tabla 1, las mujeres mayores de 35 años tienen más probabilidades de tener un bebé con esa afección; sin embargo, destacan los grupos de edad de 40 a 44 años, con tasa de 37.41; y mayores de 45 años con tasa de 43.59 por cada diez mil nacimientos.

De lo anterior, se llega a determinar que una persona con síndrome de Down, es un ser que se diferencia por un cromosoma, que por error genético fue enviado de más al formarse una nueva vida, y que trae como consecuencia que esa persona tenga características físicas y mentales diferentes a las personas denominadas como comunes, y que ello provoque que se desarrolle de una forma diferente, más no que exista falta de desarrollo.

Principales características de las personas con Síndrome de Down

Como sucede con la mayoría de las personas comunes, las características de las personas con el síndrome en estudio varían y no suelen ser idénticas, la que más se distingue es la discapacidad intelectual de leve a moderada, incluso el lenguaje también se puede retrasar; lo más notorio en ese grupo de personas son las características físicas, pues a simple vista se observa un rostro aplanado, cabeza pequeña, cuello corto, lengua protuberante, párpados inclinados hacia arriba, orejas pequeñas o de forma inusual, poco tono muscular, manos anchas y cortas con un sólo pliegue en la palma, dedos de las manos relativamente cortos, manos y pies pequeños y baja estatura.

Ello no significa que no tengan parecido con los padres, basta verlos para advertirlo; sin embargo, las características físicas antes descritas son muy notorias en cada uno de los casos.

Es oportuno precisar que, si se tiene la sospecha de que el feto que se está formando presenta algunas de las características físicas de las personas con la afección que se aborda en esta investigación, los profesionales de la salud pueden detectar durante el embarazo o después del nacimiento de un niño, si se tiene o no el síndrome en cuestión a través de dos tipos básicos de pruebas.

Dichas pruebas son: las pruebas de detección prenatales, en la que se muestra si el bebé por nacer tiene probabilidad mayor o menor de tener Síndrome de Down. Si dicha prueba resulta con mayor probabilidad, se procede a realizar un segundo estudio, que es la prueba de diagnóstico prenatal con la que pueden diagnosticar o descartar el síndrome en cuestión mediante la verificación de los cromosomas en una muestra de células; sin embargo este segundo análisis clínico tiene un riesgo, pues puede causar un aborto espontáneo (Medline Plus Información de Salud para Usted (s/f). Cabe señalar, que para otorgar la certeza sobre esa condición, los pediatras recomiendan la valoración de un médico genetista.

Tipos de Síndrome de Down

El Síndrome de Down se divide en tres categorías, dependiendo de la manera en que se produzca el exceso de material genético. Las categorías son: de Trisomía del par 21, Mosaicismo y Translocación.

La Trisomía del par 21, es un error que hace que en uno de los pares, en vez de haber dos cromosomas, las células tienen tres; esto es, las células no contienen 46, cromosomas, sino 47. Al cromosoma demás se le denomina 21 y es este exceso de material genético el que origina el Síndrome de Down.

Mediante diversos estudios se ha obtenido que el cromosoma extra es de origen materno; esto es, el cromosoma extra estaría presente en el óvulo de la madre. La principal causa de la Trisomía sería la ausencia de división de los cromosomas, que es la causa más frecuente pues se da en el 92% de los casos (Muñoz, 2004).

Al Mosaicismo se le identifica porque en esa categoría algunas de las células de la persona tienen trisomía del par 21 y otras no, éste puede ocurrir de las siguientes formas: el zigoto tiene desde el principio tres cromosomas en el par 21 (trisomía), pero a lo largo de la meiosis, una o varias líneas celulares pierden uno de estos cromosomas y el zigoto tiene al principio dos cromosomas en el par 21, pero durante la meiosis se duplicó uno de los cromosomas 21 de algunas células, está categoría ocurre entre un 2 y un 4% de los casos (Muñoz, 2004)

Por último, está el caso por Translocación. En éste el padre o la madre se comportan como portadores y pueden transmitirlo a uno o varios hijos/as. Para entender cómo se conforma, es oportuno precisar que entre un 3 y un 4% de las personas con el Síndrome presentan 23 pares de cromosomas, al igual que el resto de la población, pero alguno de los cromosomas lleva adherido material genético de un cromosoma 21, por lo que al formarse el óvulo o el espermatozoide, el fragmento adicional de un cromosoma 21 se adhiere a uno de los cromosomas del par 14; esa célula germinal de uno de los progenitores se unirá a la del otro progenitor, aportando material genético extra, que tiene como resultado la aparición del síndrome (Muñoz, 2004).

Las anteriores, son las 3 categorías en las que se divide la población de personas con Síndrome de Down, en las cuales se logra advertir que siempre va implícito un cromosoma de más y que en diversas ocasiones el cambio viene de la madre (trisomía del par 21); sin embargo, la posibilidad de que el error venga de ambos también es factible (translocación). Se considera necesario precisar cuál es la población en el territorio nacional de este grupo de personas, lo cual se presenta a continuación.

Población con Síndrome de Down en México

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la incidencia estimada del Síndrome que ocupa este estudio, a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.100 recién nacidos, y se destaca que las personas en esa condición suelen tener diversos problemas de salud. No obstante, los médicos han conseguido mejorar la calidad de vida de esas personas, ya que a principios del siglo XX se esperaba que vivieran menos de 10 años; sin embargo, en la época actual cerca del 80% de los adultos que lo tienen superan los 50 años (Segundo, 2022).

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que las niñas y niños que tienen alguna discapacidad, cuentan con menos oportunidades de ser escolarizados que las y los niños sin discapacidad Comisión Nacional de Derechos Humanos México (s/f). Es por ello que ha pugnado por mejorar el nivel de vida de las personas con el síndrome, debido a que los países con mayor población pobre tienen mayor número y prevalencia de personas con discapacidades.

Las personas que viven con esa condición o algún tipo de discapacidad, también se encuentran soslayadas del ámbito laboral, ya que las tasas de empleabilidad se reducen en un 53% para hombres con discapacidad, así como 20% menos probabilidades de conseguir empleo para una mujer con discapacidad. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las tasas de empleo para una persona con discapacidad son de 44%, un poco más de la mitad que le corresponde a una persona sin discapacidad que es del 75%. (Comisión Nacional de Derechos Humanos México (s/f)

En relación con el Día Internacional del Síndrome de Down, el Estado Mexicano en vinculación con la Secretaría de Salud y con la Red Down, crearon una plataforma en la cual se realiza el Registro Nacional de Población con el Síndrome que se ha mencionado a lo largo de esta investigación. La principal función de la plataforma es contar con un registro de las personas que viven en esta condición, para conocer aspectos específicos como su nivel de escolaridad, género, salud, entre otros factores (Comisión Nacional de Derechos Humanos México (s/f).

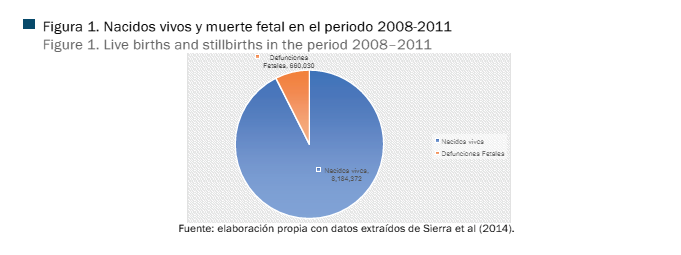

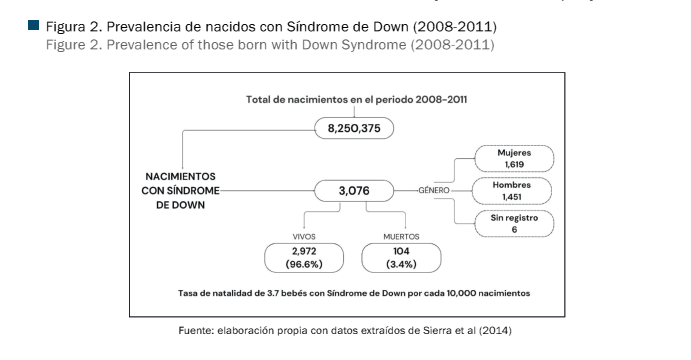

De dicha población, se registraron 3,076 casos de nacimientos con Síndrome de Down y como se muestra en la Figura 2, la tasa de natalidad es de 3.7 bebés con el Síndrome en cuestión por cada 10,000 nacimientos.

Asimismo, se indica que en México, de acuerdo con datos preliminares de la Dirección General de Información en Salud, durante 2018 nacieron 351 niñas y 338 niños (689 en total) en dicha condición (Segundo, 2022).

Matrimonio: ¿Quiénes tienen derecho a contraerlo?

En atención a la cifras anteriores, se pone en evidencia que en el territorio nacional existe un número significativo de personas con Síndrome de Down y, teniendo en consideración que actualmente aumenta la probabilidad de que estos lleguen a una edad adulta, resulta necesario analizar diversos dispositivos legales, para observar con qué derechos concedidos cuenta este grupo de población para desarrollarse en territorio nacional, específicamente si cuentan con el derecho a formar una familia y que esa unión denominada matrimonio esté o no contemplada en los diversos ordenamientos legales, como se evidenciará en esta parte de la investigación.

Para desentrañar el concepto de matrimonio y advertir que este se ha transformado y que no ha sido siempre como actualmente se concibe, se tiene que retomar cómo las sociedades anteriores percibían las relaciones humanas, pues con antelación los hombres no se establecían con una sola mujer o con una sola pareja, esto es, practicaban la poligamia, y en muchas de las ocasiones fue con fines económicos para aumentar las riquezas.

Para establecer el primer antecedente, se tienen los aportes del cristianismo a la civilización contemporánea, ya que durante el periodo Romano y Griego, el matrimonio fue sólo una compra de la novia en Roma y del novio en Grecia, ya que los padres daban un dote para el casamiento, los hombres tenían el poder absoluto sobre las mujeres, pasando éstas a ser parte de su impero (Chávez, 1999), siendo consideradas únicamente como un objeto, sin tener la calidad de persona y mucho menos de tener derecho a expresar sus opiniones o deseos.

Mientras que en México, el matrimonio existió desde el tiempo de los aztecas (Chávez, 1999), en el tiempo de la Colonia muchas cuestiones sociales cambiaron, lo anterior con la finalidad de que los varones pudieran contraer matrimonio con cualquier casta, incluyendo la indígena y si bien este seguía siendo sacro, por considerar que se pertenecía a España, y siendo este país potencialmente católico no se tenía otra opción para considerarlo, es decir, se concedían los permisos, siempre y cuando se contrajera por la iglesia católica y no por las tradiciones de los indígenas.

Por lo que respecta a la época actual, al matrimonio se le ha definido como “un contrato que se forma por la voluntad de los contrayentes, aunque tienen características y alcances distintos y más amplios al resto de los contratos” (De Pina, 1986, p. 318). También y hasta antes del año 2009 en que se reformara el artículo 146 del Código Civil del entonces Distrito Federal, se definía al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, para establecer que se trataba de la unión libre entre dos personas (Pinkus, Esparza y Rubio, 2022); sin embargo, lo anterior fue señalado como algo inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que ésta ha extendido el concepto de matrimonio a parejas integradas por personas del mismo sexo, a lo que se denomina como matrimonio igualitario, siendo el fundamento de este matrimonio el principio de igualdad y de no discriminación a ninguna persona.

Del análisis que se hace a los dos conceptos anteriores nótese las siguientes similitudes: unión entre dos personas y las diferencias consistentes entre las personas que pueden contraer esta unión, personas de distinto sexo y personas del mismo sexo, sin que se haga una precisión o distingo respecto a las personas con alguna discapacidad.

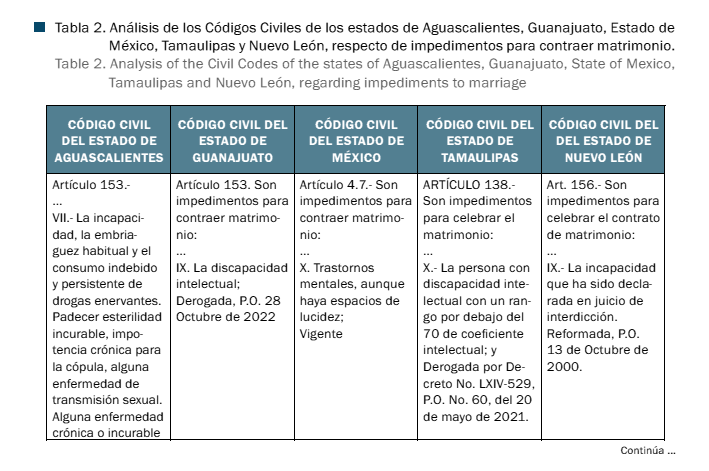

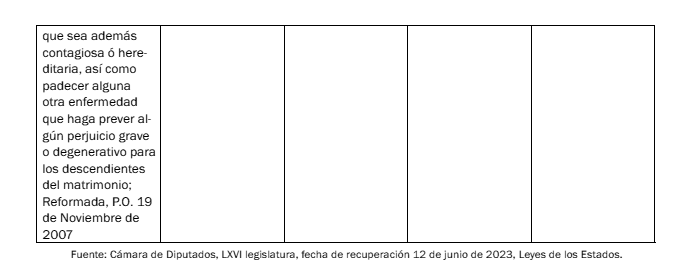

Precisado el concepto de matrimonio, se considera oportuno indicar la hipótesis que prevén diversos Códigos Civiles de la República Mexicana como impedimento, y que atañe a la gente con discapacidad del que forman parte las personas con Síndrome de Down, esto es, los Códigos Civiles de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Tamaulipas y Nuevo León, mismos que en sus artículos 153, fracción VII, 153, fracción IX, 4.7, fracción X, 138, fracción X y 156, fracción IX, respectivamente, disponen lo siguiente:

|

De los preceptos legales en comento, se advierte que se prevé como impedimento tener la condición de: la incapacidad; la discapacidad intelectual, trastornos mentales, aunque haya espacios de lucidez y, la incapacidad que ha sido declarada en juicio de interdicción, para contraer matrimonio. Por lo que respecta al estado de Tamaulipas no se desprende ninguna de las condicionantes anteriores.

Pero en ninguno de los referidos ordenamientos legales se advierte que se otorgue el derecho a contraer matrimonio a personas con Síndrome de Down y entonces se abren diversas interrogantes, en el sentido de determinar: ¿el legislador está siendo justo? ¿El legislador está aplicando los términos de inclusión respecto al grupo vulnerable de las personas con Síndrome de Down? ¿Se está negando un derecho al desarrollo de una vida plena? ¿Es posible que ese grupo de personas pueda contraer el vínculo del matrimonio?

Para contestar los cuestionamientos planteados se realizaron entrevistas con tres especialistas, a fin de que, desde el enfoque médico, psicológico y del derecho, se ilustre cómo es el desarrollo de las personas con dicho síndrome y, si es posible que éstas puedan tener la capacidad de contraer la obligación de unirse en matrimonio.

De lo que se logra obtener que los tres especialistas coinciden, que las personas con la afección en estudio sí tienen la capacidad de contraer la obligación de unirse en matrimonio. Por lo que respecta al Dr. Miguel García Gutiérrez (comunicación personal, 16 de junio 2023), quien es Médico y catedrático de la Universidad Valle de México, Campus Ciudad Victoria, sostiene lo siguiente: “Sí, sí se podría, pero tendrían ambas personas que tener una deficiencia cognitiva leve”.

Con relación a lo comentado por la especialista en el área de psicología de la Universidad Valle de México, Campus Ciudad Victoria, también precisó una opinión favorable para los derechos del grupo de personas en estudio, al indicar: “sí puede realizarse un matrimonio entre personas diagnosticadas con Síndrome de Down, si éstas tuvieran un coeficiente intelectual normal, un buen contexto familiar y una sociedad que lo apoye” (comunicación personal A, 16 de junio 2023).

Y por lo que respecta a la especialista en el área de derecho la catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Ciudad Victoria, brinda una respuesta favorable con relación al tema en análisis, al precisar que:

Las formas de impartir justicia han cambiado, desde la reforma del artículo 1° Constitucional en el año 2011, ya que gracias a esa reforma se promulgó y se obliga al Estado Mexicano a que se imparta justicia no sólo respetando la equidad de género de sus gobernados, sino que queda completamente prohibida toda discriminación motivada por alguna discapacidad, por lo tanto, si dicha cuestión ya está contemplada en la Carta Magna, porque no se debe permitir que dos personas con alguna discapacidad, llámese en este caso síndrome de Down puedan unirse en matrimonio, sólo agregaría que esas personas siempre estén apoyadas, por sus familiares cercanos, así como médicos especialistas y psicólogos, esto es, que previo unirse en matrimonio, se tenga la certeza de que esas personas pueden llevar una vida cotidiana donde ambos se puedan desarrollar, sin poner en peligro su vida y su salud. (comunicación personal B, 13 de noviembre de 2024).

Casos de matrimonios entre personas con Síndrome de Down

Si bien en los Códigos Civiles de las entidades federativas de México antes analizados, no se establece que las personas diagnosticadas con Síndrome de Down puedan unirse en matrimonio, en otros países existen antecedentes en los que sí se permite. Tal es el caso de España, país en el cual se tiene registro que en el año 1995 se presentó el primer matrimonio entre dos personas con el síndrome objeto de estudio de esta investigación (Down Málaga, 2021).

A partir de dicho caso y hasta el año 2017, en España, para que un matrimonio con dichas características ocurriera, era necesario que las personas con discapacidad presentaran un dictamen médico para confirmar que se encontraban en plenas facultades para hacerlo, sin embargo este requisito ya no se exige y sólo llega a resultar necesario, en el supuesto de que alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, en estos casos sí se exigirá por el secretario judicial, notario, encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento, según se recoge el Código Civil. En consecuencia, para el año 2020 se unieron en matrimonio 162,743 parejas, de las cuales, muchas de ellas son personas con Síndrome de Down. (Down Málaga, 2021)

En Reino Unido, en 1995, contrajeron nupcias Maryanne y Tommy Pilling, ambos con síndrome de Down, respaldados por el artículo 16 de la Declaración de Derechos Humanos de la cual es parte el referido Estado, en el que se menciona, tienen derecho a contraer matrimonio. A pesar del derecho conferido, la familia tuvo temor de que éstos sufrieran de discriminación por parte de la sociedad, pese a ello, fueron una pareja sumamente feliz, en palabras de Newman (Citada por Borresen, 2017), hermana de Maryanne: "Queríamos darle esperanza a la gente con discapacidad que piensa que no es capaz de casarse por los estigmas y los prejuicios”. Respaldados por la familia, dicha pareja permaneció veinticinco años viviendo solos, hasta la defunción de Tommy Pilling en enero del 2021.

También se tiene como referencia un caso en Brasil, compartido por Azevedo y Espirito (2013), en el que se expone el matrimonio de una mujer con Síndrome de Down, que tiene un hijo. Ella presentó menarquía a los 13 años de edad; sin embargo, se comunicaba bien verbalmente y demostró autonomía en el cuidado de su cuerpo. Conoció a su esposo en una escuela especial, un chico huérfano con antecedentes de déficit de aprendizaje leve asociado con acontecimientos gestacionales y, después de 2 años de matrimonio, quedó embarazada de un varón. El hijo no heredó el Síndrome de Down, y la mujer en cuestión es capaz de atender las necesidades de su hijo, responsabilidad que comparte con su madre, que fue la principal responsable de su educación hacia la autonomía.

Los casos presentados anteriormente ofrecen un claro ejemplo de que las personas con síndrome de Down pueden llevar una vida plena en matrimonio. Además, suman evidencia para romper con los estereotipos que limitan sus posibilidades, poniendo de manifiesto la importancia de la inclusión y el reconocimiento de la capacidad de estas personas para vivir de manera autónoma y significativa en todos los aspectos de su vida, incluyendo el matrimonio.

Conclusiones

En la época actual, la sociedad mexicana ha registrado una transición notoria cambiando de perspectiva y aceptando variaciones como los matrimonios de las personas del mismo sexo, que estudiantes con alguna discapacidad sean aceptados en escuelas donde acuden niños o jóvenes comunes, incluso temas diferentes de gran relevancia para la sociedad como el tema de inclusión han dejado de ser vistos como algo lejano a nuestra realidad; ejemplo de ello son las marchas donde el grupo LGBT se manifiesta por sus derechos y mujeres luchando para dejar de ser invisibilizadas, escalando a puestos importantes de la vida pública.

Sin embargo, pese a todos esos avances, sigue existiendo un grupo que se ha quedado de alguna forma paralizado. Si bien la sociedad en general ha aceptado estar en un periodo de transición, en el que se aceptan diversas formas de unión entre iguales, así como permitiendo los medios para que se reconozcan derechos como a una educación incluyente respecto de las personas con Síndrome de Down, el derecho a que obtengan un trabajo digno, entre otros; aún no se ha manifestado respecto a que este grupo pueda contraer matrimonio.

Ello es así, pues los Códigos Civiles de los estados son tajantes y determinan que cualquier persona con discapacidad intelectual, está impedida de contraer matrimonio, sin agregar alguna salvedad como lo pudiera ser, si esas personas reciben terapia psicológica y logran desarrollarse, mostrando independencia podrán adquirir ese vínculo. De ello, se desprende que en el Estado Mexicano existe un derecho violado, específicamente el derecho a la igualdad de oportunidades que prevé el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en la parte en que se precisa que queda prohibido toda discriminación motivada por alguna discapacidad, para esas personas, como lo es el poderse unir en matrimonio.

Esta investigación pone en evidencia la violencia histórica que las personas con discapacidad, específicamente las personas con Síndrome de Down, han tenido que enfrentar, siendo de suma importancia comunicar estos temas que han quedado olvidados, así como la deuda histórica que sigue con este grupo. Pese a que como sociedad se ha evolucionado, siguen existiendo tabús, discriminación y menosprecio hacia este grupo social. La violencia existe desde que se les niega el derecho a tener una vida independiente, ya que como se analizó, existen casos de éxito respecto a matrimonios con personas con el diagnóstico en cuestión. De modo que aún falta mucho por hacer por parte del Estado Mexicano, para el debido desarrollo de los grupos denominados como vulnerables.

REFERENCIAS

Azevedo Moreira, L., y Espirito Santo, L. D. (2013). Matrimonio y reproducción en una mujer con síndrome de Down. REVISTA MÉDICA INTERNACIONAL SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN, 17(3), 39-42. https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-internacional-sobre-el-306-pdf-S1138207413700411

Borresen, K. (11 de marzo de 2017). Una pareja con síndrome de Down celebra su 22º aniversario de boda, pese a las críticas iniciales. HUFFPOST. https://www.huffingtonpost.es/entry/una-pareja-con-sindrome-de-down-celebra-su-22-aniversario-de-bo_es_5c8aafd1e4b0f374fa994073.html

Cámara de Diputados (s/f). LXVI Legislatura. Leyes de los estados. Fecha de recuperación 12 de junio de 2023. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm

Chavez Asencio, M. F. (1999). Convenios conyugales y familiares. Porrúa .

Comisión Nacional de Derechos Humanos México (s/f). Día mundial del Síndrome de Down. https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-mundial-del-sindrome-de-down-0

De Pina, R. (1986). Elementos de derecho civil mexicano I. Porrúa

Down Málaga (18 de febrero de 2021). Matrimonio y divorcio en personas con síndrome de Down. https://downmalaga.com/matrimonio-y-divorcio-en-personas-con-sindrome-de-down

INEGI. (2023). Panorama de las religiones en méxico 2020. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463910404.pdf

Medline Plus Información de Salud para Usted (s/f). Síndrome de Down. Biblioteca Nacional de Medicina. https://medlineplus.gov/spanish/downsyndrome.html

Muñoz, A. M. (2004). El Síndrome de Down. Servicio de Información sobre Discapacidad. Facultad de Psicología – Universidad de Salamanca. https://sid-inico.usal.es/documentacion/el-sindrome-de-down/

Pinkus Aguilar, M. F., Esparza Escamilla, T. G., y Rubio Rufino, I. L. (2022). Matrimonio y Divorcio . Suprema Corte de Justicia de la Nación. https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2023-07/CUADERNO_DyF%2013%20Matrimonio%20y%20divorcio_ELECTRO%CC%81NICO.pdf

Segundo, J. C. (21 de Marzo de 2022). ¿Qué población en México tiene Síndrome de Down? Excelsior. Obtenido de https://www.excelsior.com.mx/nacional/que-poblacion-en-mexico-tiene-sindrome-de-down/1505060

Sierra Romero, M. C.; Navarrete Hernández, E.; Canún Serrano, Sonia; Reyes Pablo, A. E. y Valdés Hernández, J. (2014). Prevalencia del síndrome de Down en México utilizando los certificados de nacimiento vivo y de muerte fetal durante el periodo 2008-2011. Boletín Médico del Hospital Infantil de México. 71(5). 292-297. https://www.scielo.org.mx/pdf/bmim/v71n5/v71n5a6.pdf

Yado Avalos, K. Y. (2022). Derechos de las personas con Discapacidad . Revista Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa, 32, 1-20. http://transparencia.tfja.gob.mx/cesmdfa/01/praxis_act/num_32/6_32_kayvya.pdf