https://doi.org/10.29059/rdycsv.v7i1.208

Participación de las infancias en la obtencion de recursos económicos para el sistema familiar en contexto de movilidad humana

Participation of children in obtaining economic resources for the family system in the context of human mobility

José Andrés Hernández-Casango*, Viviana Castellanos-Suárez

*Correspondencia: psic.joseandres@gmail.com

Fecha de recepción: 08 de abril del 2024 / Fecha de aceptación: 19 de noviembre del 2024 / Fecha de publicación: 06 de diciembre del 2024.

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Resumen

Las familias en contexto de movilidad humana que transitan por México enfrentan múltiples necesidades económicas, agravadas por experiencias de violencia como secuestros, extorsiones y robos. El objetivo de este trabajo es explorar las experiencias de padres y madres en modalidad de viaje familiar sobre la participación de las infancias en la obtención de recursos económicos durante el tránsito por Villahermosa, Tabasco. La metodología utilizada fue exploratoria, cualitativa y de corte transversal, mediante un grupo focal con 8 personas, de las cuales 3 eran originarias de Venezuela, 1 de Nicaragua, 3 de Honduras y 1 de Guatemala. En conclusión, este estudio evidencia el impacto de la movilidad humana en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes migrantes, quienes, junto a sus familias, deben enfrentar condiciones de extrema vulnerabilidad. Las dificultades económicas y la falta de protección en espacios de tránsito motivan a los padres a involucrar a los menores en actividades de subsistencia. Los hallazgos subrayan la importancia de implementar políticas públicas que prioricen el interés superior del menor y de promover intervenciones sociales que sensibilicen a los cuidadores sobre las implicaciones de la migración en el bienestar infantil.

Palabras clave: Labor infantil, familia, movilidad humana.

Abstract

Families in a context of human mobility who transit through Mexico face multiple economic needs, aggravated by experiences of violence such as kidnapping, extortion, and robberies. The objective of this study is to explore the experiences of fathers and mothers in family travel on the participation of children in obtaining economic resources during transit through Villahermosa, Tabasco. The methodology used was exploratory, qualitative, and cross-sectional, through a focus group with 8 participants, of which 3 were from Venezuela, 1 from Nicaragua, 3 from Honduras, and 1 from Guatemala. In conclusion, this study highlights the impact of human mobility on the development of migrant children and adolescents, who, along with their families, must face extreme vulnerability. Economic difficulties and the lack of protection in transit spaces motivate parents to involve minors in subsistence activities. The findings highlight the importance of implementing public policies that prioritize the best interests of the child and promote social interventions that raise awareness among caregivers about the implications of migration on children's well-being.

Keywords: Child labor, family, human mobility.

Introducción

La migración, entendida como la movilidad de personas de un lugar a otro que puede acontecer dentro de la misma región, nación o continente (Villegas et al., 2021), en ocasiones ocurre de manera forzosa, en estos casos, la organización internacional para las migraciones menciona que los movimientos migratorios pueden ser impulsados debido al uso de fuerza, presión o coacción para llevarse a cabo (Migration Data Portal, 2022).

Por otra parte, la migración forzada es un término aplicado a la realización del traslado, siendo de forma involuntaria, indeseada e influenciada por fuerzas externas que se contraponen a lo cotidiano de las personas implicadas, es decir, debido a las crisis económicas, la violencia constante que pone en juego la integridad y seguridad de las personas tal como menciona Varela (2015), también eventos catastróficos naturales, accidentes químicos o iniciativas de desarrollo forman parte de las causas del desplazamiento forzado. Lo que motiva a algunas familias a emprender un tránsito incierto, a través de países desconocidos. México, al ser el principal corredor hacia los Estados Unidos, se convierte en un espacio clave dentro del contexto de movilidad humana, el cual abarca una diversidad de situaciones y condiciones que enfrentan las personas en tránsito, como lo define González (2013). Este concepto incluye, no sólo a quienes migran en busca de mejores oportunidades o migran de forma forzada, sino también aquellos que solicitan asilo o la condición de refugiado, a las personas apátridas en tránsito, a las y los desplazados internos y a las víctimas de trata y tráfico de personas. Cada uno de estos grupos enfrenta vulnerabilidades particulares, pero comparten la necesidad de protección y apoyo en su esfuerzo por construir vidas, fueras de su lugar de origen.

Villegas et al. (2021), mencionan que no sólo los miembros de las familias en contexto de movilidad son las principales afectadas, sino que el país receptor, también experimenta un impacto en su desarrollo social y económico. Este fenómeno puede generar beneficios como el incremento de la fuerza laboral, la diversidad cultural y el impulso de la economía local; sin embargo, también puede conllevar, consecuencias indeseadas, tales como conflictos sociales, entre ellos la discriminación y la xenofobia. Según Cortina (2017), la xenofobia se define como el miedo, rechazo o aversión hacia las personas extranjeras, teniendo cómo consecuencia la exclusión en varios ámbitos, como el laboral, educativo y social, dificultad en el acceso a servicios esenciales, limitando las oportunidades de desarrollo y crecimiento.

Ante dichas dificultades, las familias en contexto de movilidad humana, especialmente aquellas que no cuentan con recursos económicos y han sido víctima de diversos riesgos, como asaltos, secuestros o violencia durante el tránsito por México, se enfrentan a necesidades significativas, entre las más comunes se encuentra, la búsqueda de espacios de acogida gratuita, como albergues o casas de apoyo para personas migrantes, además de la escasez de recursos básicos, tales como transporte, alimentación o medios de comunicación como teléfonos para llamar e ingresar a Internet.

En un análisis realizado por Villegas et al. (2021), se cuestionan las posturas socio- antropológicas qué fomentan, prácticas sociales que tienden hacia dos perspectivas de las familias en contexto de movilidad humana: por una parte, la visión etnocentrista, desde la cual se percibe a los niños y niñas como inmigrantes permanentes, considerando únicamente el origen nacional de sus familias y antepasados; por otra parte, una visión adultocentrista en la cual los menores migrantes son ubicados en una posición de exclusión en la sociedad receptora, que interpreta su infancia desde un enfoque de déficit, tomando la experiencia migratoria de sus padres, como el único referente para su condición infantil.

Las niñas, niños y adolescentes en el tránsito migratorio

La Red por los Derechos de la Infancia en México. (2024) menciona que según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México 2023, registraron 113,660, eventos de niñas, niños y adolescentes en situación migratoria irregular. De estos 46.1%, eran mujeres y 53.9% hombres, esta cifra representa un aumento del 59.6% en comparación con 2022, cuando se registraron 71,206 casos. Éstos datos reflejan la creciente complejidad de las dinámicas migratorias infantiles y juveniles, lo cual se vincula estrechamente con las categorías de identidades legales, aplicadas a los menores migrantes. Varela (2015) identifica la categoría de ‘menor, no acompañado’ que se refiere a personas de entre 0 y 18 años que realizan el tránsito por diversos países, sin la compañía de su padre, madre o tutor legal, y distingue también a los menores separados, aquellos que viajan sin sus padres, pero que están acompañados por otros familiares o tutores legales.

Para Villegas et al., (2021), ser niña o niño migrante conlleva frecuentemente estar expuesto a una potencial doble amenaza a la violación de los derechos, dadas las actuales situaciones de riesgo en las que se encuentran.

Estas circunstancias impactan el adecuado desarrollo psicosocial y físico de los menores, ya que se deja de valorar la importancia de la infancia como la etapa crucial para el desarrollo integral de la persona y durante este tiempo, es fundamental garantizar su derecho a vivir una vida con completa salud física y mental.

El proceso de reconocer la infancia, como una categoría social autónoma, ha sido un avance progresivo en el campo de las ciencias sociales. Históricamente, la infancia fue excluida de diversos ámbitos de acción y sus voces permanecieron silenciadas, debido a una visión adultocentrista que dominaba las decisiones en los sistemas familiares y sociales, (Gonzalez, 2013).

El reconocimiento formal de la infancia, como una categoría social con derechos propios, comenzó en el siglo XX, específicamente a partir de la convención sobre los derechos del niño en 1980 e impulsada por la asamblea general de las Naciones Unidas (ONU,1989).

Éste cambio de paradigma, generó un movimiento hacia la inclusión de la perspectiva infantil, en la toma de decisiones familiares, especialmente en el contexto de familias migrantes. En estos núcleos familiares, las decisiones que impactan en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes (NNA) suelen tomarse sin incluir las opiniones de las infancias, lo que revela la persistencia adultocentrista en el sistema familiar migrante según (Varela, 2015). La escasa consideración de las voces infantiles en el contexto migratorio, perpetúa condiciones de vulnerabilidad y limita su desarrollo integral.

En el contexto migratorio, los niños y niñas se encuentran entre los grupos más vulnerables, convirtiéndose en víctimas invisibilizadas de un proceso que parece no proteger su infancia. Masiello (2023) destaca que los menores se enfrentan y ’pagan’ los conflictos entre la sensibilidad humana y la rigidez de las leyes migratorias, ya que a menudo son despojados y despojadas del reconocimiento de sus emociones, su familia, su identidad e incluso sus nombres. En este proceso, las niñas y niños son conocidos únicamente como ‘migrantes’, sin que se reconozca su identidad individual, ni su derecho a vivir una infancia plena. Esta condición migratoria acelera sus procesos de desarrollo, obligándolos a asumir roles y responsabilidades que los hacen dejar atrás su infancia (Masiello, 2023).

Para describir esta realidad, Herrera (2020) utiliza el término ‘nuda vida’, una expresión que remite a la situación de los esclavos en el imperio romano, quienes eran considerados sacrificables. Aplicado al contexto actual, el término ilustra como las infancias migrantes son ‘sacrificadas’ en la migración, despojadas de derechos fundamentales y expuestas a una vida sin protección.

Este fenómeno, es contrario, a los principios de los derechos humanos, donde la vida es el derecho primordial que debe protegerse por encima de cualquier condición o estatus migratorio (Herrera, 2020).

Al respecto Fagetti (2012, p.3.), retrata con exactitud y realidad la migración y el trabajo infantil mencionando:

“…significa llevar una vida itinerante, precaria e inconstante, donde la subsistencia nunca está garantizada, y muchas veces pende de un hilo. Del fino hilo de las fluctuaciones del mercado, de las condiciones climáticas, de la demanda de mano de obra y de las condiciones de trabajo impuestas por las empresas agrícolas, cuyo principal objetivo es maximizar las ganancias y minimizar los riesgos. Para Mateo ser migrante y niño trabajador ha significado ir haciéndose “grande” durante las largas jornadas de trabajo, con el esfuerzo cotidiano en los surcos. Fortalecer el cuerpo y hacerse inmune a base de insolaciones, infecciones y un constante contacto con pesticidas y agroquímicos. Crecer mientras la fuerza física “arrecia” y madurar mientras se asume una cada vez más comprometida responsabilidad en el sostenimiento económico propio y de los hermanos menores. Hacerse “hombre” y ciudadano mientras su familia lucha por sobrevivir a la ignominia de la pobreza y a la invisibilidad del trabajo precario y explotador”.

La exposición de NNA al trabajo

Algunos padres, madres y cuidadores frecuentemente se ven obligados a involucrar a niños, niñas y adolescentes (NNA) en la obtención de recursos, debido a la falta de acceso a alimentos y servicios esenciales, como transporte, comunicación y alojamiento. Si bien existen asociaciones civiles que ofrecen un apoyo a través de servicios sanitarios, asesoría profesional y hospedaje temporal. La alta demanda ha provocado que muchos de estos albergues y espacios de acogida operen por encima de su capacidad. Como resultado, el tiempo de estancia permitido suele ser limitado, lo cual coloca nuevamente a las familias en condiciones de vulnerabilidad.

Según Ayala-Carrillo y Cárcamo-Toalá (2012), para solventar la necesidad económica debido a las limitadas oportunidades para hacer frente a la pobreza y a la escasez de recursos, alternativas de vida y posibilidades laborales, se da el trabajo infantil.

A nivel global, en 2020, se estimó que aproximadamente 160 millones de niños estaban involucrados en trabajo infantil, lo que representa un incremento de 8.4 millones en comparación con el 2016. De este total, 79 millones de menores, realizaban trabajos peligrosos que ponían en riesgo su salud, seguridad o moralidad (UNICEF, 2021). Estas cifras reflejan un problema creciente que afecta a la infancia a diversas regiones del mundo, potenciado en contextos de vulnerabilidad como la migración.

Según Migration Data Portal (2021), indica que los niños migrantes definidos, como aquellos de 19 años o menos representaban el 14.6% de la población migrante total, aunque no todos los menores están involucrados en el trabajo infantil, su condición de migrantes, los colocan en situaciones de mayor vulnerabilidad y los expone a riesgos significativos de explotación laboral. La participación de estos niños, niñas y adolescentes en actividades laborales dentro del sistema familiar migrante puede tener efectos negativos sobre su desarrollo físico, mental y emocional, al privarlos de una infancia y adolescencia, segura y libre de explotación.

Además, la exposición al trabajo infantil en estos contextos tiene repercusiones negativas para el desarrollo cognitivo, socio afectivo y físico de los menores. Estos impactos no sólo afectan sus oportunidades y capacidades futuras, sino también contribuyen al desarrollo de conflictos sociales y problemas de salud, perpetuando, ciclos de pobreza y exclusión social, (UNICEF, 2020).

En función de lo planteado, los menores migrantes se ven expuestos a situaciones de trabajo forzado que van desde la solicitud de dinero en la calle hasta el empleo en labores domésticas. Las implicaciones de riesgo para estos niños y adolescentes incluyen secuestro y explotación por parte del crimen organizado, lo que abarca desde la explotación sexual y el tráfico de drogas hasta el tráfico de órganos. En este sentido, Salvador (2016) afirma que ‘’los movimientos migratorios, especialmente en circunstancias irregulares, aumentan considerablemente la vulnerabilidad de niños y adolescentes a ser víctimas de diversas formas de maltrato y explotación incluyendo la prostitución y otras formas de explotación sexual. Niñas, niños y adolescentes en estas circunstancias son frecuentemente usados como mano de obra barata, explotados en trabajos domésticos o dados en adopción ilegal.’’

En la frontera sur de México, específicamente en la región Sonocusco de Chiapas, los niños y niñas migrantes, guatemaltecos enfrentan condiciones de trabajo que afectan gravemente su desarrollo. Ayala-Carrillo y Cárcamo-Toalá (2012) señalan que las tareas asignadas a los menores dependen del género: las niñas y las mujeres jóvenes realizan labores domésticas, mientras que los niños y adolescentes son empleados en trabajos que requieren mayor fuerza física y que por lo tanto implican mayores riesgos. Esta división de trabajo expone a los varones, a formas graves de trabajo infantil, mientras que las niñas reciben una remuneración económica inferior y con frecuencia, son susceptibles a la explotación extrema y el abuso sexual.

La protección de NNA en México.

A pesar de qué México cuenta con un marco legal robusto para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), persisten problemas en la implementación efectiva de estos mecanismos, especialmente en contextos de movilidad humana. La protección de NNA, migrantes y de otras nacionalidades, suele ser insuficiente, no por la ausencia de leyes, sino por la ineficiencia en la aplicación de estas disposiciones ante la complejidad de los casos en contextos migratorios (Pérez et al., 2014). Aunque la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos incluye diversas reformas para proteger los derechos de los NNA, tales como la situación gradual del término ‘menor’ por ‘niño’, el establecimiento de la obligación del Estado, de garantizar la dignidad de la niñez, y el deber de los padres, tutores y custodios de preservar sus derechos, la realidad muestra que estas disposiciones no siempre se producen en una protección efectiva (Pérez et al., 2014).

En ese sentido, la falta de respuesta eficaz en la implementación de mecanismos de protección genera que tanto los NNA migrantes, como los nacionales se encuentran expuestos a situaciones de vulnerabilidad. La crisis humanitaria enfrentada por los NNA migrantes, no se debe únicamente a vacíos legales, sino a falta de recursos y coordinación de los espacios de acogida y asistencia proporcionados por el gobierno mexicano. Como resultado en las familias en tránsito y sus integrantes más jóvenes, quedan doblemente expuestos a riesgos que vulneran sus derechos y afectan su desarrollo integral.

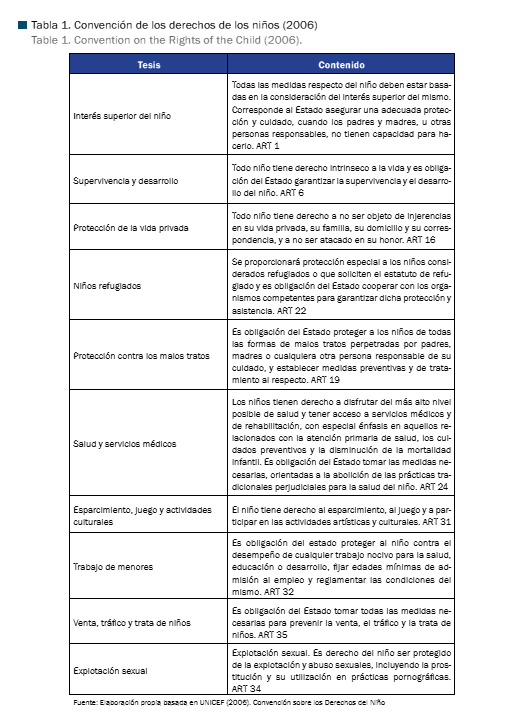

Por su parte, UNICEF en la Convención sobre los Derechos de los niños (2006), expone los siguientes derechos afines al tema en cuestión tal como aparece en la tabla 1

Sin embargo, en muchos casos, lo consagrado en los textos legales no se convierte en realidad tangible en la vida de los niños al ser invisibilizados como sujetos que tienen derechos a opinar, ser escuchados y participar en las decisiones que afectan su vida, así mismo tiene derecho a la vida, al esparcimiento, a un plan de vida y al libre desarrollo.

A fin de cuentas y tal como expone la OIT (2024):

”…la migración puede ser una experiencia positiva para los niños y niñas y puede ofrecerles una vida mejor, incrementar sus oportunidades y permitirles escapar de las amenazas inmediatas, tales como el matrimonio forzado, los conflictos y los desastres naturales. Los niños pueden enfrentar importantes desafíos durante el proceso de migración. Dichos desafíos son particularmente graves cuando los niños migran sin documentos de identidad adecuados y/o sin sus familias, y en países donde no existe protección legal y en donde a los niños se les impide acceder a servicios básicos tales como la educación y la atención sanitaria. En estos casos, los niños migrantes corren un gran riesgo de explotación y son susceptibles de caer víctimas del trabajo infantil. Muchos niños migrantes terminan trabajando en el sector agrícola o en el sector de servicios, por ejemplo, en trabajo doméstico. Algunos de estos niños y niñas son víctimas de trata. Con frecuencia, los niños migrantes experimentan maltratos, tales como aislamiento, violencia, malas condiciones de trabajo, omisión del pago de salarios y la amenaza de ser denunciados a las autoridades. A demás se ha demostrado que, entre los niños trabajadores, los niños migrantes son los que reciben menor salario, los que trabajan más horas, los que asisten con mayor irregularidad a la escuela y los que enfrentan un mayor índice de mortalidad en comparación con los niños locales”.

Es fundamental reflexionar y visibilizar que la situación de trabajo infantil en contextos migratorios vulnera los derechos de los menores y obstaculiza su desarrollo pleno. La combinación de trabajo y niñez debería mantenerse alejada para preservar esta etapa de la vida, caracterizada por el disfrute, la creatividad y el desarrollo emocional. La propuesta se centra en proteger la infancia mediante la promoción de una cultura de paz y una convivencia saludable que favorezca un crecimiento armonioso.

El objetivo de la presente investigación es identificar el papel de las infancias en la obtención de recursos económicos durante su tránsito por Villahermosa, Tabasco, México, analizando las experiencias de padres, madres que se encuentran en modalidad de viaje familiar. A través de esta exploración, se busca comprender las dinámicas y desafíos que enfrentan las familias migrantes, y como estos afectan en el desarrollo y bienestar de los menores en contexto de movilidad humana. Este estudio contribuirá a visibilizar la situación de vulnerabilidad que viven las infancias así como proporcionar elementos que puedan guiar futuras intervenciones y políticas de protección de sus derechos.

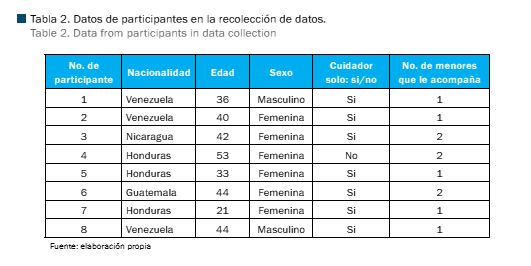

Los sujetos de estudio en esta investigación fueron 8 representantes de familia en total, de los cuales se explican sus datos en la tabla 2, dicha población se encontraba transitando en una caravana en puebla y el INM los trasladó a Villahermosa, Tabasco, México, en donde se encuentra ubicado el Albergue Oasis de Paz del Espíritu Santo Amparito, que brinda un espacio temporal de aproximadamente dos noches a las familias en contexto de movilidad humana.

Ya que el presente estudio cualitativo, es de carácter exploratorio y transversal, se eligió la técnica de Focus Group para esta investigación, debido a su capacidad de explorar, experiencias, percepciones y dinámicas grupales de manera profunda (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2013).

Proceso de recolección de datos. Se adquirió de un encuentro presencial, mientras los NNA se encontraban en una actividad psicosocial en el albergue, por lo que se invitó a los padres a un focus group en la que se les preguntó su nacionalidad y el número de hijos o menores de edad quienes les acompañaban, posterior a la presentación se realizaron 3 preguntas en las que podían responder o debatir con la finalidad de integrar la información estas fueron: ¿Qué problemas han tenido con el dinero durante el viaje?¿de qué forma ayuda la familia durante el viaje? ¿Qué significa para ti viajar con los niños?

Discusión y resultados.

En la investigación cualitativa, el uso de grupos focales permite una interacción efectiva y una recopilación de datos ricos en matices, especialmente en temas sensibles, como el de la migración y el tránsito en contextos de movilidad humana. Hamui-Sutton y Varela-Ruiz (2013) sugieren que un grupo focal entre seis y 12 personas favorece una dinámica fluida, y una variedad de perspectivas, características que se reflejan en este estudio, en el cual participaron ocho personas de distintos países.

La decisión de migrar suele estar marcada por una combinación de factores socioculturales y económicos. Aruj (2008), señala que las aspiraciones y percepciones sobre los países destino pueden llevar a una idealización que ignora los peligros del trayecto. En este sentido, al preguntar sobre las carencias económicas en sus países de origen, los participantes, expresaron frustraciones y dificultades. Por ejemplo, el participante uno mencionó la situación crítica en Venezuela, mientras que el participante dos describió las dificultades de subsistir con ingresos extremadamente bajos, lo cual se línea con el panorama descrito por Aru, sobre el contexto sociocultural que moldea, percepciones erróneas sobre el tránsito y las oportunidades en los otros países.

Al realizar la primera pregunta se hizo referencia a las carencias económicas del país de origen, los participantes coincidieron respondiendo lo siguiente:

Participante 1: En Venezuela las cosas están difíciles, al llegar a México se necesita más.

Participante 2: se ganan 3 dólares diarios y eso no alcanza para nada(...)

Participante: 5: El problema del dinero es tener que pagarle a los de migración (...)

Participante 8: tienes que poner en la cedula, unos 300 por persona para pasar en cada que te detienen (…)

Participante 2: para pasar la selva también se paga, en panamá si no pagas los indios te violan!

Participante 3: Mi problema fue para retirar la plata, no me ayudan por los papeles…

Respecto al papel de la familia y el apoyo recibido durante el viaje, varios participantes relataron la importancia de recibir ayuda económica y emocional, aunque algunos enfrentaron desafíos al no contar con redes de apoyo sólidas. El participante 7, por ejemplo, necesitó la ayuda de una persona local, es decir, mexicana, para acceder a retirar dinero en efectivo debido a diversos requerimientos en algunas tiendas de conveniencia. La falta de redes de apoyo incrementa la vulnerabilidad de los migrantes y los expone a situaciones de soborno y extorsión, como también indican los estudios de migración en contextos de tránsito (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2013; Aruj, 2008).

Al realizar la segunda pregunta; ¿de qué forma ayuda la familia durante el viaje? Se obtuvo lo siguiente:

Participante 7: a mí hasta ahora me depositaron, tuve que pedirle el favor a un mexicano en el Oxxo para retirar.

Participante 4: mi esposo es el que hoy salió a trabajar, no teníamos nada, por que en piedras negras nos quitaron todo […]

Participante 5: en mi caso que vengo sola, me mandaron unos dólares y con eso es lo que estoy planeando moverme […]

Participante 8: a mí, me ha tocado pedir, tengo que, porque no hay quien más, tenemos que buscar de donde, aunque no salga tanto […]

Por último, al explorar los significados de viajar con niños, niñas y adolescentes, los testimonios reflejan una mezcla de resignación y protección. La percepción de tristeza fue común, como lo expresaron los participantes 2 y 3. Sin embargo, el participante 8 destacó su rol como padre soltero y la fortaleza de su hija ante el viaje. Hernández (2021) enfatiza que las infancias migrantes suelen ser invisibilizadas en las narrativas migratorias, donde predominan las voces adultas, lo cual refleja un enfoque adultocentrista que tiende a ignorar las necesidades emocionales y psicologicas de los menores, como lo señala tambien Morales (2022) en su critica sobre las relaciones de poder en funcion de la edad.

Tercer cuestionamiento planteando la pregunta; ¿Qué significa para ti viajar con los niños? Los participantes respondieron:

Participante 2: ¡Triste!

Participante 3: ¡Horrible!

Participante 3: ¡Triste!, ¡prácticamente la palabra es triste!

Participante 4: yo en mi vida nunca habían andado así.

Participante 8: bueno yo en lo personal, para mí es una experiencia única, pues, para mí, bueno hablo por mí, no por... pues para mí, es una experiencia única, yo atravesé la selva 2 veces, ya! Dos veces pasé la selva y con la niña, pues, la primera vez que la atravesé duré dos días y medio, la segunda vez duré 4 días y bueno… yo pasé la selva bien, mi niña, bueno… a diferencia de otras personas que vi que dejan a los niños con traumas, no, no, no, ya mi niña tiene 6 años y yo pasé la selva bien con ella, eh! No hubo ningún tipo de trauma a ella la vio un psicólogo cuando llegamos a blancas, todo, todos los demás países, eso no, no… si, si, es un viaje fuerte para los niños pero no es un camino que ellos deberían de tomar, pero en el caso mío yo soy padre soltero, la mama de la niña la abandonó ya va para 4 años que estoy con ella no tengo con quien dejarla porque es mi hija, y yo me siento bien estando con ella, si es algo que es, no digamos traumático por que la niña esta como si nada, esto para ella es como como si estuviéramos en un viaje de turismo o algo paseando… ella no ve los riesgos por los que estamos pasando…

Participante 2: disculpa, que te interrumpa, (en voz baja), si sería bueno que… que la... la ayudaras en el tema de la separación que tiene con su mamá… porque te recuerdas que veníamos caminando y me pediste el apoyo de que la pasara al baño? Ella me dice… Mi mamá me abandonó y eso a mí... a mí me partió el alma a mí me puso el corazón tan, tan lleno de sentimiento….

Conclusiones

En conclusión, la movilidad humana en contextos migratorios, impacta profundamente en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes que acompañan a sus familias en búsqueda de mejores oportunidades. Las condiciones de extrema vulnerabilidad que enfrentan estas familias obligan a muchos padres y cuidadores a involucrar a los menores en actividades para la obtención de recursos económicos, obteniendo los riesgos significativos para su bienestar, físicos, psicológico y social. Aunque esta práctica no es ajustable, refleja la realidad de numerosas familias que transitan en condiciones de carencia y peligro.

Este estudio destaca la importancia de implementar políticas públicas que prioricen el interés superior de las infancias en los espacios de acogida y protección, asegurando intervenciones sociales efectivas, que escuchen y visibilicen, las opiniones de los menores, asimismo, resulta necesario desarrollar investigaciones orientadas a la acción social para sensibilizar a los padres sobre las consecuencias que el proceso migratorio puede tener en el desarrollo de sus hijos e hijas promoviendo prácticas que resguarden su integridad y sus derechos. Es esencial que se fortalezcan los mecanismos de protección para estos menores y sus familias. Sólo a través de una intervención coordinada entre actores sociales, gubernamentales y civiles. Será posible mitigar los efectos de la migración en las infancias y asegurar un futuro donde sus derechos no se vean comprometidos por las circunstancias de movilidad.

Referencias

Aruj, R. S. (2008). Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica. Papeles de Población, 55, 95–116. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5440812

Ayala-Carrillo, M. del R., y Cárcamo-Toalá, N. J. (2012). Los niños y niñas guatemaltecas migrantes en la frontera sur de México: Acompañantes o trabajadores. Ra Ximhai, 8, 29–44. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3829081

Cortina, A. (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre: Un desafío para la democracia. Paidós.

Fagetti, V. G. (2012). Niños migrantes y trabajadores: una reflexión sobre los márgenes del Estado y las nuevas modalidades de gobierno. La migración y sus efectos en la cultura, CONACULTA, México DF. https://www.researchgate.net/publication/336614113_Ninos_migrantes_y_trabajadores_una_reflexion_sobre_los_margenes_del_Estado_y_las_nuevas_modalidades_de_gobierno#fullTextFileContent

González, G. C. (2013). La migración centroamericana en su tránsito por México hacia los Estados Unidos. Alegatos, 83, 169–194. https://alegatos.azc.uam.mx/index.php/ra/article/view/187

Hamui-Sutton, A., y Varela-Ruiz, M. (2013). La técnica de grupos focales. Investigación en Educación Médica, 2(5), 55-60. https://doi.org/10.1016/S2007-5057(13)72683-8

Hernández Hernández, O. M. (2021). Políticas de la memoria de niñas y niños en caravana de migrantes centroamericanos. Frontera Norte, 32, 0. https://doi.org/10.33679/rfn.v1i1.2014

Herrera, J. C. L. (2018). Nuda vida y estado de excepción en Agamben como categorías de análisis para el conflicto colombiano. Revista CES Derecho, 9(2), 237-266. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6805234

Herrera, J. C. L. (2020). Filosofía y conflicto: Apuntes de la" nuda vida" desde la experiencia colombiana (Doctoral dissertation, UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia).

Masiello, F. (2023). Los sentidos del migrante. Visitas al Patio, 17(1), 15-28 https://doi.org/10.32997/RVP-vol.17-num.1-2023-4156

Migration Data Portal. (2021). Niños y jóvenes migrantes. Migration Data Portal. https://www.migrationdataportal.org/es/themes/ninos-migrantes

Migration Data Portal. (2022). Migración forzosa o desplazamiento forzoso. Migration Data Portal. https://www.migrationdataportal.org/es/themes/migracion-forzosa-o-desplazamiento-forzoso

Morales, S. (2022). Niñeces del Abya Yala: una aproximación a las categorías de adultocentrismo y adultismo. Observatorio Latinoamericano y Caribeño, 6, 135–153. https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/observatoriolatinoamericano/article/view/7897/6951

Organización Internacional del Trabajo. (2024).Trabajo infantil y migración. https://www.ilo.org/es/programa-internacional-para-la-erradicacion-del-trabajo-infantil-ipec/sectores-y-areas-de-trabajo/trabajo-infantil-y-migracion

Pérez Fuentes, G. Cantoral Domínguez, K. y Ramos Torres, D. (2014). El interés superior del menor como principio. Perfiles de las ciencias sociales. 1(2), 305-320.

Red por los Derechos de la Infancia en México. (2024, marzo 27). Niñas, niños y adolescentes migrantes en México a diciembre de 2023. Red por los Derechos de la Infancia en México. https://blog.derechosinfancia.org.mx/2024/03/27/ninas-ninos-y-adolescentes-migrantes-en-mexico-a-diciembre-de-2023/

Salvador Valencia, A. D. C. (2016). Maltrato de menores migrantes y su protección a través de los tratados internacionales (estudio de caso: Tenosique, Tabasco) (Master's thesis, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). https://repositorioinstitucional.buap.mx/items/db3129ba-f06f-40a2-96c6-257073c60208

UNICEF. (2006). Convención sobre los Derechos del Niño, p. 1-17. https://www.unicef.org/chile/media/3176/file/convencion_sobre_los_derechos_del_nino.pdf

UNICEF. (2020). El rol de la protección social para reducir el trabajo infantil. https://www.unicef.org/mexico/historias/el-rol-de-la-proteccion-social-para-reducir-el-trabajo-infantil

UNICEF (2021) Los casos de trabajo infantil se elevan a 160 millones, al alza por primera vez desde hace dos decenios. https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/trabajo-infantil-elevan-160-millones-al-alza-primera-vez-dos-decenios

Varela Huerta, A. (2015). “‘Buscando una vida vivible’: La migración forzada de niños de Centroamérica como practica de fuga de la ‘muerte en vida.’” El Cotidiano, 194, 19–29. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32542592003

Villegas, M., Balaguera, E., García Rozo, M., y González, F. E. (2021a). Discurso de la Niñez Sujeto sobre la Migración Forzada. Ciencia y Sociedad, 46(4), 49–67. https://doi.org/10.22206/cys.2021.v46i4.pp49-67

Villegas, M., Balaguera, E., García Rozo, M., y González, F. E. (2021b). Discurso de la Niñez Sujeto sobre la Migración Forzada. Ciencia y Sociedad, 46(4), 49–67. https://doi.org/10.22206/cys.2021.v46i4.pp49-67